СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В АСПЕКТЕ ИХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Лейфа А.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Амурский государственный университет"

Аннотация. Целью работы является теоретическое изучение социальных основ формирования физической активности студенческой молодежи в аспекте содействия повышения их качества жизни. Рассмотрены социальные основы феномена физической активности студенческой молодежи в аспекте повышения их качества жизни. Установлено, что проблема формирования физической активности студентов должна учитывать особенности психического и физического состояния, будущей профессиональной деятельности. Выявлены условия и последовательность формирования физической активности студентов. Обоснованы возможности реализации в практике высшей школы современных педагогических технологий повышения качества жизни студентов. Доказано, что процесс формирования физической активности студенческой молодежи должен переходить от внешней деятельности во внутренний план сознания.

Ключевые слова: активность, физическая активность, здоровье, качество жизни, студенческая молодежь.

Анотацiя. Лейфа А.В. Соцiальнi основи формування фiзичноi активностi студентiв з точки зору iх якостi життя. Метою роботи е теоретичне вивчення соцiальних основ формування фiзичноi активностi студентськоi молодi в аспектi сприяння пiдвищення iх якостi життя. Розглянуто соцiальнi основи феномену фiзичноi активностi студентськоi молодi в аспектi пiдвищення iх якостi життя. Встановлено, що проблема формування фiзичноi активностi студентiв повинна враховувати особливостi психiчного i фiзичного стану, майбутньоi професiйноi дiяльностi. Виявленi умови i послiдовнiсть формування фiзичноi активностi студентiв. Обгрунтованi можливостi реалiзацii в практицi вищоi школи сучасних педагогiчних технологiй пiдвищення якостi життя студентiв. Доведено, що процес формування фiзичноi активностi студентськоi молодi повинен переходити вiд зовнiшньоi дiяльностi у внутрiшнiй план свiдомостi.

Ключовi слова: активнiсть, фiзична активнiсть, здоров'я, якiсть життя, студентська молодь.

Annotation. Leyfa A.V. The social basis of the development of physical activity of students in terms of their quality of life. The aim is to study the theoretical foundations of social development, physical activity of students in terms of the promotion to enhance their quality of life. The social basis of the phenomenon of physical activity of students in terms of improving their quality of life is shown. It is established that the problem of the formation of students’ physical activity should take into account features of mental and physical condition, their future careers. The conditions and the sequence of the formation of the physical activity of students are found out. It is substantiated the feasibility of higher education in the practice of modern educational technology to improve the quality of life of students. It is proved that the formation of the physical activity of students must pass from the external to the internal plan of the mind.

Keywords: activity, physical activity, health, quality of life, studying youth.

Введение.

Современное российское общество вступило в период поступательного развития, в процессе которого социально-экономические и политические преобразования направлены на утверждение гуманистических ценностей и повышение качества жизни людей. Важное место в данном процессе занимают проблемы, связанные с качеством жизни самого человека, его здоровьем, здоровым образом жизни, формированием физической активности. В новых условиях развития России возрастает социальная значимость физической активности в обществе, усиливается ее роль в формировании здорового образа жизни и качества жизни россиян.

Необходимо отметить, что термин "качество жизни" используется в различных отраслях научного знания и каждая из них предлагает свою трактовку данного понятия, придавая ему те или иные специфические черты.

В то же время, существует комплексное определение, "...качество жизни - это комплексное понятие, в сопоставимой в пространстве и времени форме отражающее степень удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека, оцениваемое как по уровню удовлетворенности человеком своей жизнью по его собственной субъективной самооценке, так и измеряемое компетентными и информированными специалистами по набору объективных показателей" [1].

В последние годы, ряд ученых рассматривали влияние средств физической культуры в аспекте повышения качества жизни человека [2, 3 и др.].

Работа выполнена в рамках плана НИР Амурского государственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.

Целью работы является теоретическое изучение социальных основ формирования физической активности студенческой молодежи в аспекте содействия повышения их качества жизни.

Методы исследования - литературный обзор, а также опрос.

Результаты исследования.

Физическую активность необходимо рассматривать как специфическую деятельность, направленную на укрепление здоровья, развитие физического потенциала и достижение физического совершенства, что влияет на развитие качества жизни человека. С данной позиции физическая активность человека направлена на эффективную реализацию задатков и способностей с учетом личной мотивации и социальных потребностей. В.К.Бальсевич (2000) считает, что физическая активность является активным элементом, формирующим в сочетании с другими составными элементами физическую культуру личности и являющимся необходимым компонентом системы общественного воспитания и самовоспитания личности. Особенность физической активности в том, что она не только реализуется на основе освоения человеком накопленных знаний в области физического совершенствования и изменения биологических составляющих его природы, но и воздействует на социальные составляющие [4].

Н.И.Пономарев (1996) утверждает, что физическая активность человека содержит в себе систему представлений об основных закономерностях управляемого развития двигательного потенциала человека, пути и средства активного отношения личности к процессу физического совершенства, формы ее организации [5]. А.Г.Комков (2002) психологическую сторону физической активности рассматривает с позиции единства физической активности и здоровья, а социологическую - единства физической активности с культурным развитием [6]. При этом физическая активность, как и любая человеческая деятельность, существует в форме действия и цели этого действия. Условия и способы организации физической активности оказывают важное влияние на ее формирование. На результат формирования физической активности важное значение оказывают педагогические и социально-психологические факторы.

И.М.Туревский считает, что основу двигательной деятельности составляет совокупность проявления психических процессов и физических качеств, поэтому попытка дифференцировать данную совокупность или разложить ее на составляющие неминуемо ведет к искажению ее целостных свойств [7].

Одним из основных показателей эффективности физической активности является уровень потребностно-мотивационной сферы, которая включает в себя формирование потребностей и интересов, лежащих в основе ценностных ориентаций и мотивов. Данные характеристики - основа социализации личности в процессе формирования физической активности.

Таким образом, целью физкультурного образования студентов высших учебных заведений является обеспечение единства и преемственности содержания образования, а критерием эффективности учебно-воспитательного процесса должно стать достижение более высокого уровня физической активности.

Индивидуальная научно обоснованная двигательная деятельность студентов реализуется через двигательные возможности и проявления физических качеств. Содержательный компонент физической активности студентов должен учитывать его индивидуальные особенности, а также особенности будущей профессиональной деятельности. Специальные знания, методические умения и навыки, осваиваемые студентами в процессе обучения в вузе, должны быть направлены на формирование физической активности и здоровьесбережения. Все это позволяет рассматривать практическую сущность физической культуры студентов в контексте физической активности, которая может оцениваться на качественном и количественном уровне.

При рассмотрении природы активности необходимо отметить, что она через потребность связана с самой сущностью качества жизни в аспекте взаимодействия организма с внешним окружением и обеспечивает сохранение и поддержание постоянства внутренней среды и целостности. Потребность следует рассматривать с позиции движущей силы поведения всех живых организмов, в том числе и человека. Большинство ученых подразделяют потребности, в зависимости от их характера и природы, на физические, социальные и интеллектуальные, конкретизируя их выполнение. В разное время людьми движут разные потребности, которые располагаются в иерархической значимости от наиболее важных - к наименее: физиологические потребности и потребности самосохранения; социальные потребности; потребности в уважении; потребности в самоутверждении которые могут выступать на биологическом уровне (как предпосылка жизнедеятельности организма) и социальном (материальные и духовные составляющие). Наличие данных потребностей определяет специфику человека как субъекта исторического процесса, преобразующего природную и социальную среду.

Существует несколько подходов к рассмотрению физической активности с позиций потребности. Например, в современной отечественной литературе физическую активность рассматривают в двух направлениях, первое - физиологическое; второе - поведенческое.

Физическая активность является необходимой составной частью здорового образа жизни. Под здоровым образом жизни понимается типичная совокупность форм и способов ежедневной, культурной жизнедеятельности личности.

Изучение эффекта мотивационно-ценностного отношения студентов к физической активности создает предпосылки для определения многих аспектов, таких как самоорганизация, самообучение, сохранение и укрепление здоровья, развитие двигательных качеств, содействие физическому развитию и повышению физической подготовленности и работоспособности.

Рассмотрение проблемы формирования физической активности студентов с учетом особенностей психического и физического состояния, особенностей будущей профессиональной деятельности и региональных условий не занимает еще должного места в обосновании содержания физкультурного образования студенческой молодежи и в повышении их качества жизни. Весь комплекс исследований должен быть тесно взаимосвязан с проблемами воспитания здорового образа жизни, включающего режим учебы и отдыха, гигиену, правильное питание, устранение вредных привычек и двигательную активность.

В данном рассмотрении, активность - это личностный уровень, который направлен на удовлетворение высших ценностных потребностей личности, которая ищет, созидает или преобразует условия их удовлетворения в соответствии с позицией самой личности, ее ценностями и предъявляемыми к ней требованиями.

Многими учеными доказано, что физическая активность существенно влияет на улучшение состояния здоровья человека, обоснованная ее организация положительно направлена на восстановление, реабилитацию и коррекцию организма [8, 9, 10, 11, 16, 17].

В последние годы физическую активность рассматривают как важное средство адаптивной физической культуры, нацеленной на восстановление нарушенных функций организма. С.П.Евсеев с соавт. (2000) следующим образом формулируют цель адаптивной физической культуры: "...максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта" [12].

На основании вышеизложенного можно отметить, что целенаправленная физическая активность должна строиться в первую очередь на основе освоения человеком знаний в области физического совершенствования и здоровьесбережения. В дальнейшем при осуществлении самой деятельности у человека происходит целенаправленное изменение биологических и социальных составляющих.

Таким образом, физическую активность необходимо рассматривать в качестве основной характеристики, которая в сочетании с другими факторами формирует физическую культуру личности и содействует повышению качества жизни. В социальном плане она является одним из основных компонентов системы социализации человека, общественного воспитания и самовоспитания. Физическая активность человека реализуется через физическую подготовку и тренировку, которая может носить спортивный или оздоровительный характер и выполняться в процессе занятий физическими упражнениями. Целью формирования физической активности является физическое совершенствование, т.е. гармоническое развитие и всесторонняя физическая подготовленность. Осуществление физической активности студенческой молодежи происходит благодаря получению необходимых знаний, умений и навыков. При этом основными организационными формами обучения выступают лекции, методико-практические и учебно-тренировочные занятия, спорт, физические упражнения, выполняемые в процессе досуговой деятельности и др. К показателям, характеризующим физическую активность, можно отнести частоту занятий спортом, физическими упражнениями, продолжительность, интенсивность физической нагрузки, мощность выполнения, а также приобщенность студентов к различным формам организации физкультурно-спортивной деятельности.

Наиболее важными научно-исследовательскими направлениями по рассматриваемой проблеме изучения физической активности в аспекте содействия повышению качества жизни студентов вузов являются:

1. Обоснование методик измерений физической активности студентов (количественные показатели, объем, интенсивность, мощность).

2. Оценка физической подготовленности и ее взаимосвязь с состоянием здоровья, успеваемостью, культурным развитием и качеством жизни.

3. Обоснование средств физической активности в содействии развитию качества жизни, достижению должного уровня профессиональной готовности и профессионализма в трудовой деятельности.

4. Использование средств физической активности в социализации различных групп населения и ресоциализации "групп риска" .

5. Изучение особенностей формирования физической активности у студенческой молодежи и ее влияние на их здоровье и качество жизни.

6. Разработка новых методик проведения занятий физическими упражнениями с различными группами населения в аспекте развития их качества жизни.

7. Разработка единого мониторинга и создание национальной базы данных состояния здоровья, уровня физической активности, физической подготовленности, работоспособности и качества жизни всех групп (категорий) населения России.

В то же время существует значительное противоречие: с одной стороны, накоплен богатый научный опыт о положительной роли систематической физической активности в повышении уровня здоровья человека, физического развития, физической подготовленности и работоспособности; с другой стороны, слабая мотивация к регулярным занятиям физическими упражнениями, которая приводит к низким показателям физической активности населения и недостаточному уровню качества жизни.

Социальная природа человека предполагает стремление к включению в социум для развития, самовыражения и обеспечения защиты своих жизненных интересов и качества жизни. Социальное воспитание должно быть направлено на формирование у студентов традиционных ценностей культуры, особенностей образа жизни.

Для рассмотрения социальных аспектов формирования физической активности личности студента, необходимо рассмотреть процесс ее социализации. Личность - это целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в систему социальных отношений посредством активной деятельности и общения. Социализация представляет собой процесс усвоения индивидом социального опыта и включение личности в систему общественных отношений. Социализация личности - это результат и механизм приобретения социального опыта в процессе жизнедеятельности. На выбор социальной роли личности влияют как природные факторы (пол, возраст, особенности нервной системы, способности, состояние здоровья), так и социальные условия. Социализация личности является междисциплинарным понятием, которое отражает сложные социальные явления и определяется как становление личности, обучение и усвоение индивидуальных норм, ценностей и установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности или группе.

При рассмотрении социализации личности можно выделить ряд принципов, повышающих ее эффективность:

1. Принцип гуманистической направленности - отражает признание человека, его жизнь, физическое, психическое, нравственное здоровье и духовное богатство как высшие человеческие ценности. Педагогическое воздействие на процесс социализации призвано помочь индивиду не только познать, но и овладеть этими ценностями.

2. Принцип гармонического сочетания личностных и общественных целей социализации. Данный принцип отражает взаимосвязь результатов социализации личности и уровня развития общественных отношений.

3. Принцип толерантности - предполагает признание правомерности культурных, религиозных, расовых и прочих различий между индивидами, группами и социальными общностями, терпимое отношение к проявлениям непохожести во внешнем виде, поведении, ценностных ориентациях и др.

4. Принцип субъективности - предполагает рассматривать индивида как активного субъекта процесса социализации, способного к актуализации своей роли и значимости в системе межличностных, групповых и общественных отношений, а также в разрешении собственных проблем (социальных, педагогических, психологических, здоровья и др.).

5. Принцип активной жизнедеятельности - подразумевает, что социализация эффективна при условии активности индивида, его стремления и умения познать особенности среды обитания, влиять на отношение к ней, проявлять инициативу, самоорганизацию и самодеятельность.

6. Принцип индивидуальности - означает признание уникальности личности индивида, его физических и интеллектуальных особенностей.

7. Принцип осознанности - признание человека как существа мыслящего, способного к пониманию, критической оценке ситуации, отношений и собственных деяний (действия или бездействия).

8. Принцип сочетания дифференциации и интеграции - предполагает учет индивидуальных особенностей (психофизических, возрастных, половых, профессиональных и др.) и последующую интеграцию в жизнь общества в целом.

9. Принцип педагогического сопровождения процесса социализации - означает, что социализация будет протекать намного эффективней, если в ее процессе присутствует педагогический компонент и оказывается целесообразное и своевременное педагогическое влияние (направленность, реабилитация, коррекция).

Под социальным воспитанием понимается создание условий и стимулирования развития человека, его социального становления с учетом и использованием социальных влияний и воздействий.

Социальное воспитание - это составная часть процесса социализации, педагогически регулируемая и целенаправленная на формирование социальной зрелости и развитие личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, в учебной и общественно полезной деятельности.

Социальное воспитание связано с обучением, образованием, психологической подготовкой личности, самообразованием. Оно рассматривается как единый, комплексный, интегративный, многофункциональный процесс, который предполагает использование всего арсенала педагогических средств и возможностей в целях нравственного, социального воспитания и развития личности.

Под социальной адаптацией понимается освоение самостоятельных условий социальной среды, решение повторяющихся типичных проблем путем использования способов социального поведения и действия. Этот процесс включает в себя следующие факторы: социальные условия, к которым можно отнести социальное происхождение, образовательный уровень; условия среды обитания - семья, университет, одногруппники, друзья; личностные качества - активная или пассивная позиция, способности и др.

При рассмотрении критериев различия адаптационного процесса выделяют вектор активности, который различается по направленности влияния. Например, вектору активности "наружу" соответствует активное влияние личности на среду, т.е. на ее освоение и приспособление в первую очередь к себе; вектору активность "внутрь" - активность, направленная, прежде всего на себя, с коррекцией собственных установок и привычных инструментальных и поведенческих стереотипов [13].

Отношение человека к физической культуре определяется с двух позиций: активной - регулярным или нерегулярным участием в физкультурно-спортивных занятиях или пассивной - зрительское поведение или безразличие [14].

Общество с целью воспроизводства социальной системы, сохранения своих социальных структур стремится сформировать социальные стереотипы и стандарты (групповые, классовые, профессиональные и т.д.), образцы поведения. Для того чтобы усвоить этот социальный опыт, личность входит в социальную среду. Социализация - непрерывный процесс, длящийся на протяжении всей жизни человека.

Деятельность личности определяется степенью ее интеграции с макро-, мезо- и микросредой. При этом на разных этапах жизненного пути выступают различные институты социализации - семья, школа, университет, общественные институты, система образования, средства массовой информации. Социально-экономические, культурные, национальные условия жизни общества создают общий фон, на котором происходит становление личности.

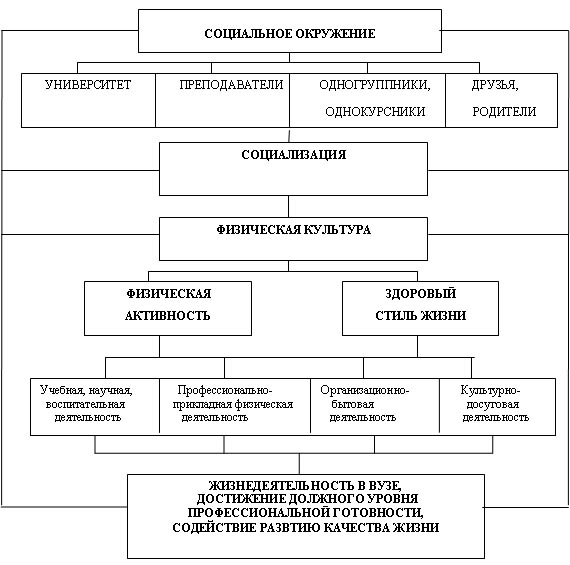

На этапе социализации студента в высшем учебном заведении социальным окружением выступают университет, преподаватели, одногруппники, однокурсники, друзья, родители. Характерной особенностью процесса социализации в студенческой среде является стремление индивида получить определенный значимый для него социальный статус, то есть признание его окружающими людьми как личности, и занять достойное положение в вузовской среде среди одногруппников. Чем лучше организованы социальные группы, тем больше возможностей оказать социализирующее влияние на индивида.

Физическая культура как часть социальной сферы включает в себя элементы учебной, научной, профессионально-прикладной, бытовой и досуговой деятельности студента и влияет на жизнедеятельность и качество жизни студентов в вузе (рис.1).

Физическая активность и здоровый стиль жизни студента являются одними из основных средств развития качества жизни и социализации индивида на этапе его обучения в вузе. Они могут служить средствами жизнедеятельности и подготовки к будущей профессиональной деятельности. Эти вопросы, однако, недостаточно освещены в литературе, особенно с точки зрения достижения должного уровня профессиональной готовности и профессионализма в будущей трудовой деятельности, а также развития их качества жизни.

Важным фактором социализации студента является деятельность личности, которая строится на целенаправленной активности и саморазвитии, т.е. непрерывной работе над собой.

Культура изначально выступает как способ и мера овладения внешней природой и социальной природой человека с целью всестороннего развития человеческой индивидуальности, личности, воплощающей общечеловеческие цели и устремления.

Физическая культура, являясь составной частью культуры, по своей структуре и характеру относится к сложным, динамическим социальным системам, имеющим свои функции и компоненты.

Взаимосвязь указанных аспектов исследования по проблемам формирования физической активности определяется деятельностной сущностью человека, связанной с ее социальными функциями. Л.П.Матвеев (2003) считает, что функции физической культуры реализуются через активную деятельность человека, направленную на использование соответствующих культурных ценностей [15].

Рис. 1. Социальные аспекты формирования физической активности студентов высших учебных заведений в аспекте их качества жизни.

Эффективность приобщения личности к ценностям физической культуры зависит от связи с социокультурной активностью человека, его ценностными ориентациями и знаниями. Содержание физической активности обусловливает процесс приобщения личности к ценностям физической культуры и здоровому образу жизни.

Социологический анализ проблемы формирования физической активности студенческой молодежи предполагает изучение ее места и роли в сохранении и укреплении здоровья, влияния на жизнедеятельность и на достижение профессиональной готовности, в содействии развитию качества жизни. Необходимым и важным является изучение структуры и компонентов физической активности, веса каждого из них в рамках профессиональной подготовки на этапе обучения студентов в вузе.

В последние годы для оценки качества жизни, связанного со здоровьем используют следующие методики: 1) шкала Карновского; 2) индекс благополучия Кэмбелла; 3) профиль воздействия болезни; 4) индекс общего психического благополучия. В настоящее время среди зарубежных и отечественных специалистов для оценки качества связанного со здоровьем используется опросник SF-36 HTFLTH STATUS SURVEY. Данный опросник SF-36 относится к неспецифическим опросникам для оценки качества жизни.

36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие.

Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень качества жизни. Количественно оцениваются следующие показатели:

1. PhysialFunctioninq (PF) - физическое функционирование, отражающее степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья.

2. Role - Physial (RP) - ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием - влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента.

3. BodilyPain (BP) - интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациента.

4. GenralHtflth (GH) - общее состояние здоровья - оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже бала по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья.

5. Vitality (VT) - жизненная активность - подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной активности.

6. SocialFunctioninq (SF) - социальное функционирование определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение). Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.

7. Role - Emotional (RE) - ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием - предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния.

8. MentalHealth (MH) - психическое здоровье, характеризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.

Шкалы группируются в два показателя "физический компонент здоровья" и "психологический компонент здоровья" :

1. Физический компонент здоровья.

Составляющие шкалы: физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья.

2. Психологический компонент здоровья.

Составляющие шкалы: психическое здоровье; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; социальное функционирование; жизненная активность.

Выводы.

Таким образом, исследование физической активности с социальных позиций позволяет выявить условия и последовательность ее формирования, это повлечет за собой обоснование и реализацию в практике высшей школы современных педагогических технологий, направленных на эффективность ее формирования, в аспекте содействия повышения качества жизни студенческой молодежи.

Процесс формирования физической активности студенческой молодежи должен переходить от внешней деятельности во внутренний план сознания. Формирование физической активности у студентов должно базироваться на действительности и реализовываться через их активную деятельность. Научные исследования в данной области, связанные с анализом существующей системы физкультурного образования, приведут к разработке современных подходов к ее преобразованию. Важным является изучение физической активности с позиций повышения качества жизни студенческой молодежи.

Литература

1. Лига М.Б. Качество жизни как основа социальной безопасности. - М., Гардарики. - 2006. - 223 с.

2. Самсоненко И.В. Повышение качества жизни студентов с использованием атлетической гимнастики и информационных технологий: автореф.дис...канд.пед.наук. - Хабаровск. - 2011. - 24 с.

3. Лейфа А.В., Перельман Ю.М., Швецов М.Ю. Качество жизни, здоровье и физическая активность студенческой молодежи Дальнего Востока и Забайкалья. // Благовещенск. - Чита, ООО "Орион". - 2010. - 204 с.

4. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. - М.: Теория и практика физической культуры. - 2000. - 275 с.

5. Пономарев Н.И. Некоторые проблемы функционирования развития теории физической культуры // Теория и практика физической культуры. - 1996. - № 5. - С.55- 58.

6. Комков А.Г. Организационно-педагогическая технология формирования физической активности школьников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2002. - №1. - С.2- 4.

7. Туревский И.М. Структура психофизической подготовленности человека: Автореферат. дис. ...докт.пед.наук. - М. - 1998. - 48 с.

8. Амосов Н.М. "Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество". М., Сталкер. - 2003. - 464 с.

9. Айзман Р.И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-педагогические аспекты его формирования. - Новосибирск. - 1996. - 28 с.

10. Белов В.И. Коррекция состояния здоровья взрослого населения средствами комплексной физической тренировки: Автореф.дис. ...д-ра пед.наук. - М. - 1996. - 66 с.

11. Лейфа А.В. Содержание и пути сохранения и укрепления здоровья студентов вузов // Физическое воспитание студентов, 2009. - № 2. - С. 56-59

12. Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. - М., Советский спорт. - 2000. - 240 с.

13. Реан А.А. К проблеме социальной адаптации личности // Вестн.СпбГУ. - 1995. - Сер. 6.. - Вып. 3. - С.58- 66.

14. Жолдак В.И., Коротаева Н.В. Социология физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. - М. - 1994. - 296 с.

15. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: Учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений. 3-е изд. - СПб., Лань. - 2003. - 159 с.

16. Burnham W.H. Personality Differences and Mental Health // The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, 1929. - vol. 36(3) . - pp. 361- 89.

17. Eson M.E., Greenfeld N. Life Space: Its Content and Temporal Dimensions // The Journal of Genetic Psychology, 1962. - vol. 100(1) . - pp. 113- 128.

References

1. Liga M.B. Kachestvo zhizni kak osnova social'noj bezopasnosti [Quality of life as a basis for social security], Moscow, Gardariki, 2006, 223 p.

2. Samsonenko I.V. Povyshenie kachestva zhizni studentov s ispol'zovaniem atleticheskoj gimnastiki i informacionnykh tekhnologij [Improving the quality of life of students with athletic gymnastics and information technology], Cand. Diss., Khabarovsk, 2011, 24 p.

3. Lejfa A.V., Perel'man Iu.M., Shvecov M.Iu. Kachestvo zhizni, zdo-rov'e i fizicheskaia aktivnost' studencheskoj molodezhi Dal'nego Vostoka i Zabajkal'ia [Quality of life, health, and physical activity rove students of the Far East and Transbaikalia], Blagoveshchensk - Chita, Orion, 2010, 204 p.

4. 5Bal'sevich V.K. Teoriia i praktika fizicheskoj kul'tury [Theory and practice of physical culture], 2000, 275 p.

5. Ponomarev N.I. Teoriia i praktika fizicheskoj kul'tury [Theory and practice of physical culture], 1996, vol. 5, pp.55-58.

6. Komkov A.G. Fizicheskaia kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka [Physical culture: upbringing, education, training], 2002, vol.1, pp.2- 4.

7. Turevskij I.M. Struktura psikhofizicheskoj podgotovlennosti cheloveka [The structure of the human mind-body fitness], Dokt. Diss., Moscow, 1998, 48 p.

8. Amosov N.M. Enciklopediia Amosova. Algoritm zdorov'ia. Chelovek i obshchestvo [Amosov encyclopedia. Health algorithm. Individual and society], Moscow, Stalker, 2003, 464 p.

9. Ajzman R.I. Zdorov'e naseleniia Rossii: mediko-social'nye i psikhologo-pedagogicheskie aspekty ego formirovaniia. [The health of the Russian population: medical and social and psycho-pedagogical aspects of its formation], Novosibirsk, 1996, 28 p.

10. Belov V.I. Korrekciia sostoianiia zdorov'ia vzroslogo naseleniia sredstvami kompleksnoj fizicheskoj trenirovki [Correction of adult state of health by means of comprehensive physical training], Dokt. Diss., Moscow, 1996, 66 p.

11. Lejfa A.V. Fiziceskoe vospitanie studentov [Physical Education of Students], 2009, vol.2, pp. 56-59.

12. Evseev S.P., Shapkova L.V. Adaptivnaia fizicheskaia kul'tura [Adaptive physical education], Moscow, Soviet sport, 2000, 240 p.

13. Rean A.A. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of St. Petersburg State University], 1995, vol.3(6), pp.58- 66.

14. Zholdak V.I., Korotaeva N.V. Sociologiia fizicheskoj kul'tury i sporta [Sociology of physical education and sport], Moscow, 1994, 296 p.

15. Matveev L.P. Teoriia i metodika fizicheskoj kul'tury [Theory and methods of physical training], St. Petersburg, Lan’, 2003, 159 p.

16. Burnham W.H. Personality Differences and Mental Health. The Pedagogical Seminary and Journal of Genetic Psychology, 1929, vol. 36(3), pp. 361- 389.

17. Eson M.E., Greenfeld N. Life Space: Its Content and Temporal Dimensions. The Journal of Genetic Psychology, 1962, vol. 100(1), pp. 113- 128.

Информация об авторе:

Лейфа Андрей Васильевич

Aleifa@mail.ru

Амурский государственный университет

ул. Игнатьевское шоссе, 21, г. Благовещенск, 675028, РF.

Поступила в редакцию 21.02.2013г.

Information about the author:

Leyfa A.V.

Aleifa@mail.ru

Amur State University

Ignatyevskoe Highway 21, Blagoveshchensk, 675028, RF.

Сame to edition 21.02.2013.

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.662600