ИЗМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БЕГУНОВ-СПРИНТЕРОВ 14-17 ЛЕТ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МИКРОЦИКЛОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ

Горлов А.С.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Аннотация. Статья отражает поиск некоторых закономерностей развития адаптации к нагрузкам, определяющих педагогические показатели двигательной функции юношей-бегунов на короткие дистанции 14-15 и 16-17 лет, а также наличия степени информативности этих показателей для выявления предварительных критериев в оценке эффективности восстановительных микроциклов подготовительных периодов юных спортсменов.

Ключевые слова: восстановительные микроциклы, закономерности адаптации, педагогические показатели двигательной функции, предварительные критерии.

Анотацiя. Горлов А.С. Змiни педагогiчних показникiв руховоi функцii в бiгунiв-спринтерiв 14-17 рокiв пiд впливом вiдбудовних мiкроциклiв пiдготовчих перiодiв. Стаття вiдображуе пошук деяких закономiрностей розвитку адаптацii до навантажень, визначающiх педагогiчнi показники руховоi функцii юнакiв-бiгунiв на короткi дистанцii 14-15 i 16-17 рiчного вiку, а також наявнiсть ступеню iнформативностi цих показникiв для виявлення попереднiх критерiiв щодо оцiнки ефективностi вiдновлювальних мiкроциклiв пiдготовчих перiодiв юних спортсменiв.

Ключовi слова: вiдновлювальнi мiкроцикли, закономiрностi адаптацii, педагогiчнi показники руховоi функцii, попереднi критерii.

Annotation. Gorlov A.S. Changes of pedagogical indexes of motive functions of runners-sprinters of 14-17 years old under the influence of restoration microcycles of preparatory periods. The article deals with the search of some conformity to development of adaptation to the loadings that define pedagogical indexes of motive functions of young runners in short distances at the age of 14-15 and 16-17 years old. These indexes are necessary for finding a preliminary criterion to value effectiveness of restoration microcycles of preparatory periods of young sportsmen.

Key words: pedagogical indices, microcycles regeneration, integral criteria.

Введение.

Подготовка юных спортсменов на современном этапе предполагает наличие системно-структурного подхода в обосновании оптимизации тренировочной нагрузки. Одним из ведущих направлений учебно-тренировочного процесса является оптимальное сочетание "нагрузка-отдых" с учетом морфофункциональных особенностей организма юных легкоатлетов. Для успешного управления тренировочным процессом юных спринтеров необходимы учет и оценка их подготовленности. Это общеизвестное положение может быть реализовано при текущем, этапном контроле и в практической работе специалистов-тренеров в том случае, если в основу оценок эффективности тренировки будут положены надежные и точные критерии [2, 3, 4, 5].

Актуальным направлением изучения в проблеме оптимизации тренировочного процесса юных бегунов на короткие дистанции является исследование и обоснование педагогических и функциональных критериев оценки эффективности восстановительных микроциклов подготовительных периодов. Поскольку связь между состоянием юного спортсмена и тренировочной нагрузкой сложно опосредована, зависит от многих факторов и определяется большим количеством переменных а объективных данных характеризующих эту связь, пока еще мало, то правильное решение этого вопроса позволит тренерам воздействовать на состояние спортсмена в восстановительных микроциклах рациональной и эффективной организацией тренировочной нагрузки, используя педагогические методы [1, 4, 6, 7].

Работа выполнена по плану НИР Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Цель, задачи работы, материал и методы.

Задача работы. Исходя из анализа динамики изменения педагогических показателей двигательной функции юношей-спринтеров среднего и старшего возраста в различных восстановительных микроциклах подготовительных периодов, определить некоторые закономерности процесса адаптации юных спортсменов, а также предварительные критерии оценки эффективности построения разгрузочных восстановительных микроциклов.

Организация исследований. В исследованиях приняли участие 12 юных спринтеров 16-17 лет группы спортивного совершенствования Харьковского государственного высшего училища физической культуры и 10 спринтеров 14-15 лет учебно-тренировочной группы Харьковского спортивного колледжа Государственного экспериментального учебно-спортивного центра Украины по легкой атлетике в г. Харькове. Для регистрации педагогических показателей двигательной функции применялись методы динамометрии, электрохронометрии и радиотелеметрии. Показатели фиксировались в начале и в конце каждого восстановительного микроцикла, запланированного тренерами. В течение двух подготовительных периодов годичного цикла были представлены для исследования восемь восстановительных микроциклов, которые заканчивали серию трех тренировочных ежемесячно с сентября по апрель. Результаты исследований обрабатывались методом математической статистики с вычислением средних арифметических значений, средних квадратичных отклонений и коэффициентов вариации.

Результаты исследований.

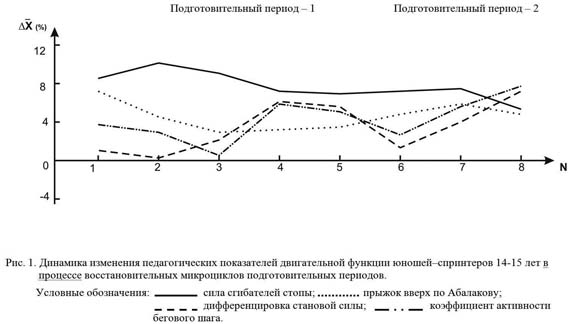

С целью поиска педагогических критериев эффективности восстановительных микроциклов и некоторых закономерностей развития адаптации юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет, в настоящих исследованиях была проанализирована динамика четырех педагогических показателей двигательной функции определяющих работоспособность юных спортсменов: силы сгибателей стопы, прыжка по Абалакову, дифференцировки становой силы и коэффициента активности бегового шага. В результате экспериментальных исследований было отмечено, что различные показатели в обеих возрастных группах по-разному определяют степень адаптации юных спортсменов в течение двух подготовительных периодов годичного цикла тренировки (рис. 1).

Из четырех педагогических показателей двигательной функции юных спринтеров 14-15 лет ни один показатель под влиянием восьми восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов не имеет отрицательных значений. Динамика каждого из них характеризуется своей специфической тенденцией развития. Так например, такой показатель, как сила сгибателей стопы с конца сентября по конец апреля имеет волнообразную снижающуюся тенденцию изменения (с ∆х1=8,4% в сентябре до ∆х8=5,0% - в апреле) с двумя периодами положительного роста в октябре и марте (∆х2=9,9% и ∆х7=7,6%) и одним периодом относительной стабилизации (∆х4=7,6%, ∆х5=7,3%, ∆х6=7,5%) в декабре-феврале месяцах (см. рис.1).

Динамика изменения прыжка по Абалакову на протяжении изучаемого периода времени имеет тенденцию сходную с предыдущим показателем, но с более низкими значениями прироста. Длительное снижение прироста этого показателя с конца сентября по конец ноября месяца (∆х1=6,8%, ∆х2=4,6%, ∆х3=3,0%) сменяется двухмесячной стабилизацией прироста прыжка в декабре-январе на уровне ∆х4=3,2% и ∆х5=3,4%. В дальнейшем, до конца марта, отмечен участок более значительного прироста данного показателя под влиянием шестого и седьмого восстановительных микроциклов (∆х6=4,75% и ∆х7=5,8%). А в течение апреля зафиксировано снижение прироста показателя до ∆х8=4,5%, при р<0,05.

Волнообразность коэффициента активности бегового шага отражает положительную, более контрастную частоту волн в изменении значений этого показателя под влиянием восьми восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов. Значительные снижения динамики изменения этого показателя по абсолютным величинам отмечены на двух участках - в конце ноября и в конце февраля (∆х3=0,6% и ∆х6=2,9%, при р<0,05).

Сходную с коэффициентом активности бегового шага тенденцию волнообразности представляет положительная динамика изменения дифференцировки становой силы. Участки значительного снижения динамики изменения этого показателя зафиксированы в конце октября (∆х2=0,2%) и в конце февраля (∆х6=1,4%), при р<0,05.

В целом, анализируя динамику четырех педагогических показателей в плане оценки их информативности и как предварительных критериев эффективности восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов юных спринтеров 14-15 лет, отмечено, что более высокой информативностью обладают показатели силы сгибателей стопы и прыжок по Абалакову. У них в течение длительного времени в процессе восстановительных микроциклов, отмечены более значительные положительные изменения. Следует отметить, что в то время, когда информативность силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову к концу каждого из подготовительных периодов частично снижается, информативность дифференцировки становой силы и коэффициента активности бегового шага значительно возрастает (см. рис.1). В конце второго подготовительного периода в апреле месяце информативность всех четырех педагогических показателей становиться приблизительно одинаково значимой. На это указывает сближение кривых в период восьмого восстановительного микроцикла.

Надо также заметить, что значения кривых силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в конце второго подготовительного периода соответствуют уровню значений более низких, чем в начале первого подготовительного периода (∆х1 =8,4% и ∆х8 =5,0% - сила сгибателей стопы; ∆х1 =6,8% и ∆х8 =4,5% - прыжок по Абалакову), при р<0,01. А значения кривых дифференцировки становой силы и коэффициента активности бегового шага в конце второго подготовительного периода соответствуют уровню значений более высоких, чем в начале года (∆х1 =1,5% и ∆х8 =7,2% -дифференцировка становой силы; ∆х1 =3,75% и ∆х8 =7,8% - коэффициент активности бегового шага), при р>0,05 только в пятом восстановительном микроцикле. Очевидно, в этом прослеживаются явления адаптации к нагрузкам, определяющим одни показатели и переадаптации к нагрузкам, определяющим другие.

Таким образом, динамика изменения четырех педагогических показателей двигательной функции в процессе восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов юношей-спринтеров 14-15 лет указывает об усилении информативности этих показателей в качестве предварительных критериев эффективности разгрузочных микроциклов к концу каждого из периодов. Лишь сила сгибателей стопы и прыжок по Абалакову по причине более значительных изменений в восстановительных микроциклах, обладают абсолютной информативностью на протяжении всех восьми месяцев подготовки. Двухразовое сближение кривых в своеобразный пучок в конце каждого из них (5-й и 8-й восстановительные микроциклы) подтверждает то обстоятельство, что адаптация к этим показателям у бегунов к окончанию каждого периода проходит как бы завершающий цикл. Однако более низкие значения прироста силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в конце второго подготовительного периода по сравнению с началом года указывают о снижении развития адаптации юных спортсменов к нагрузкам определяющих данные показатели к этому сроку времени. Этот результат подтверждают наши ранние исследования по обоснованию динамики работоспособности юных бегунов 14-15 лет в подготовительных периодах годичного цикла тренировки, в которых был отмечен факт напряжения процесса адаптации при условии организации их подготовки по двух цикловой системе [3].

Кроме этого, было замечено, что расширенный спектр "кривых" в начале каждого из подготовительных периодов, очевидно, указывает на временную утрату адаптации юных бегунов этой возрастной группы к нагрузкам, определяющих эти показатели. Но, если в начале первого подготовительного периода такая утрата адаптации вполне объяснима, то в начале второго - снижение адаптации это результат нерациональной периодизации юношеской подготовки.

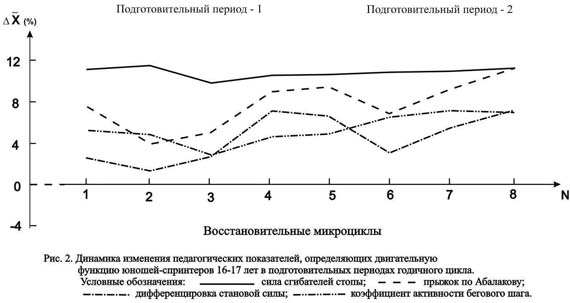

У юношей-спринтеров 16-17 лет так же, как и 14-15 летних бегунов, ни один педагогический показатель не имеет отрицательных значений изменения под влиянием восьми восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов. Сила сгибателей стопы с конца сентября по конец апреля показывает не очень выраженною положительную динамику (с 11,1% в сентябре до 11,3% в конце апреля) с одним лишь участком (∆х3 =9,8% против ∆х2 =12,01%), где зафиксирован обратный характер (см. рис. 2).

Динамика изменений прыжка по Абалакову на протяжении двух подготовительных периодов носит волнообразный характер с тенденцией некоторого роста положительной разности данного показателя к окончанию второго подготовительного периода. Отмечены лишь два участка снижения - с конца сентября по конец октября (∆х1 =7,7% и ∆х2 =4,0%), при р<0,01 и с конца января по окончании февраля (∆х5 =9,4% и ∆х6 =6,9%), при р>0,05.

Коэффициент активности бегового шага имеет сходную тенденцию с предыдущим показателем: от первого в сентябре до третьего микроцикла в ноябре (∆х1 =5,4%; ∆х2 =4,8%; ∆х3 =2,7%) и от седьмого в марте до восьмого в апреле (∆х7 =7,2%; ∆х8 =7,0%) отмечены положительные изменения в сторону снижения динамики. В остальное время - под влиянием восстановительных микроциклов декабря, января и февраля месяцев эти изменения направлены в сторону увеличения динамики прироста этого показателя.

Положительные изменения показателей дифференцировки становой силы с первого по третий восстановительные микроциклы (с конца сентября по конец ноября) имеют невысокие абсолютные величины: ∆х1 =2,5%; ∆х2 =1,1%; ∆х3 =2,7%. Такой факт указывает о недостаточно высокой информативности этого показателя на данном отрезке времени. На последующих этапах подготовительных периодов значения этого показателя предопределяют большую информативность его использования в качестве предварительного критерия эффективности восстановительных микроциклов в декабре, январе, феврале, марте и апреле месяцах: ∆х4 =6,2%; ∆х5 =5,6%; ∆х6 =3,1%; ∆х7 =5,7%; ∆х8 =7,6% при несоблюдении достоверности различий лишь только в пятом восстановительном микроцикле (см. рис.2).

Таким образом, из четырех педагогических показателей наиболее информативными, в плане использования их для оценки эффективности восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов, у юношей-спринтеров 16-17 лет оказались показатели силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову. Значительно меньшей информативностью обладают показатели коэффициента активности бегового шага и дифференцировки становой силы. Причем информативность этих двух показателей увеличивается к окончанию каждого подготовительного периода (при р<0,05).

В целом, динамика изменения педагогических показателей двигательной функции у старших юношей на протяжении двух подготовительных периодов указывает на усиление информативности их не только к концу каждого из периодов, но и на всем их протяжении. В свою очередь, это, очевидно, подтверждает более благоприятное развитие процесса адаптации юных спортсменов данной возрастной группы к нагрузкам, определяющим эти показатели. Надо отметить, что в старшей возрастной группе процесс адаптации развивается один раз непрерывно с сентября по апрель на протяжении почти двух макроциклов. А сближение кривых к окончанию второго подготовительного периода в конце апреля месяца, вероятно, указывает на относительное завершение процесса адаптации у бегунов к нагрузкам педагогического характера (см. рис.2), при р<0,05.

Достоверность различий средних арифметических значений по некоторым показателям двигательной функции юношей-спринтеров в обеих возрастных группах не соблюдается лишь в 6-ом восстановительном микроцикле после завершения этапа зимних соревнований. Очевидно, для выяснения объективных закономерностей развития адаптации юных спринтеров к воздействиям, определяющих педагогические нагрузки в соревновательных периодах, нужны отдельные дополнительные исследования.

Выводы:

1. В результате анализа научно-методической литературы было отмечено, что вопросы развития адаптации юных бегунов на короткие дистанции к тренировочным нагрузкам пока еще недостаточно освещены. По этой причине традиционно принятая система организации тренировочного процесса в годичном цикле у юных спортсменов различного возраста требует переосмысливания в плане двух или одноцикловой структуры ее построения.

2. Установлено, что среди четырех педагогических показателей двигательной функции сила сгибателей стопы и прыжок по Абалакову под влиянием восьми восстановительных микроциклов двух подготовительных периодов с сентября по апрель месяц у юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет имеют более высокие изменения - от 3,0% до 9,9% и от 4,0% до 11,5% соответственно. Такие значения результатов могут Э -15 и 16-17 лет указывать на высокую предварительную информативность этих показателей в оценке эффективности тренировочного процесса юношей-бегунов на короткие дистанции в разгрузочных восстановительных микроциклах двух подготовительных периодов.

3. Значительно меньшей информативностью обладают показатели коэффициента активности бегового шага и дифференцировки становой силы. Причем информативность этих двух показателей увеличивается к окончанию каждого подготовительного периода (от 0,2 до 7,8% и 1,1 до 7,6% соответственно младшей и старшей возрастной группы).

4. Двухразовое сближение кривых в своеобразный пучок в конце каждого подготовительного периода (5-й и 8-й восстановительные микроциклы) подтверждает то обстоятельство, что адаптация к педагогическим показателям у бегунов обеих возрастных групп к окончанию периодов проходит как бы завершающий цикл. Однако более низкие значения прироста силы сгибателей стопы и прыжка по Абалакову в младшей возрастной группе в конце второго подготовительного периода по сравнению с началом года указывают о снижении развития адаптации юных спортсменов к нагрузкам определяющих данные показатели к этому сроку времени.

5. Расширенный спектр "кривых" (1,5-8,4% и 1,4-7,5% - младшая возрастная группа и 2,5-11,1% и 3,1-10,7% - старшие юноши) в начале каждого из подготовительных периодов (1-й и 6-й восстановительные микроциклы), очевидно, говорит о временной утрате адаптации юных бегунов обеих возрастных групп к нагрузкам, определяющих педагогические показатели после предшествующих соревновательных периодов. Но, если в начале первого подготовительного периода такая утрата адаптации вполне объяснима для обеих возрастных групп, то в начале второго, более широкое расхождение между педагогическими показателями у юношей 14-15 лет - это результат значительно худшей их адаптации, подтверждающий факт о нерационально выбранной периодизации годичной подготовки.

6. Если в младшей возрастной группе адаптация к нагрузкам, определяющих педагогические показатели юных спринтеров, проходит как бы дважды к окончанию макроциклов, то в старшей группе процесс адаптации развивается один раз непрерывно с сентября по апрель на протяжении двух подготовительных периодов.

7. При необходимости изучения подобных вопросов в соревновательных периодах требуется проведение дополнительных экспериментальных исследований.

Литература:

1. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса / Ю.В. Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1985. - 176 с.

2. Годик М.А. Контроль соревновательных и тренировочных нагрузок / М.А. Годик. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 136 с.

3. Горлов А.С. Критерии оценки эффективности восстановительных микроциклов подготовительных периодов у юношей-бегунов на короткие дистанции 14-15 лет / А.С. Горлов // Слобож. науково-спортивний вiсник. - 2007. - №12. - Т.2. - С.90-93.

4. Горлов А.С. Програмування тренувального процесу юнакiв-спринтерiв у вiдновлювальних мiкроциклах пiдготовчих перiодiв: Автореф. дис... канд.пед.наук. / А.С. Горлов. - К.: УДУФВС, 1994. - 24 с.

5. Платонов В.Н. Адаптация в спорте / В.Н. Платонов. - К.: Здоров’я, 1988. - 216 с.

6. Платонов В.Н. Подготовка юного спортсмена / В.Н. Платонов, К.П. Сахновский. - К.: Рад. школа, 1988. - 288 с.

7. Топчиян В.С. Планирование спортивной тренировки юных спортсменов в годичном цикле в скоростно-силовых и циклических видах спорта / В.С. Топчиян // Теория и практ. физ. культуры. - 1983. - №1. - С . 45-50.

Поступила в редакцию 23.06.2011 г.

Горлов Анатолий Серафимович

sport2005@bk.ru