Д.Д.ДОНСКОЙ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БИОМЕХАНИКИ: ОТ БИОЦЕНТРИЗМА К ПСИХОСЕМАНТИКЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Дмитриев С.В.

Нижегородский государственный педагогический университет

Аннотация. Целью данной работы является анализ главных направлений внутренней логики развития биомеханики на основе идей Д.Д.Донского. Самым большим методологическим достижением биомеханических исследований Д.Д.Донского является концепция построения живых движений как социокультурного объекта на основе системно-структурного подхода. Д.Д.Донской разработал механизмы управления действиями и педагогической регуляции движений, которые положили начало постановке новых проблем: исследования психофизиологических аспектов двигательных действий спортсмена, формированию рефлексивных и психосемантических механизмов в педагогической биомеханике.

Ключевые слова: построение двигательных действий, ценностно-смысловое моделирование, антропоцентрическая биомеханика, рефлексивные механизмы, психосемантические механизмы двигательных действий.

Анотацiя. Дмiтрiев С.В. Д.Д. Донской та розвиток вiтчизняноi бiомеханiки: вiд бiоцентризму до психосемантики рухових дiй. Метою даноi роботи е аналiз головних напрямiв внутрiшньоi логiки розвитку бiомеханiки на основi iдей Д.Д.Донського. Найбiльшим методологiчним досягненням бiомеханiчних дослiджень Д.Д.Донського е концепцiя побудови живих рухiв як соцiокультурного об'екту на основi системно-структурного пiдходу. Д.Д.Донський розробив механiзми управлiння дiями i педагогiчноi регуляцii рухiв, якi поклали початок постановцi нових проблем: дослiдження психофiзiологiчних аспектiв рухових дiй спортсмена, формуванню механiзмiв рефлексiй i психосемантичних в педагогiчнiй бiомеханiцi.

Ключовi слова: побудова рухових дiй, цiннiсно-смислове моделювання, антропоцентрична бiомеханiка, механiзми рефлексiй, психосемантичнi механiзми рухових дiй.

Annotation. Dmitriev S.V. D.D. Donskoy and development of native biomechanics: from biocentrism to psychosemantics of moving actions. The aim of this article was to analyze the main directions of domectic biomechanics’s development in connection with D.D. Donskoy’s ideas or under influence. The greatest methological achievement of D.D. Donskoy’s biomechanical searches was the conception of movement as a living social and cultural object with its biodynamical tissue. The living movements reacts selectively and evolues and involves regularly. D.D.Donskoy had revealed the regularities of micromovements which initiated the elaboration of the new problems: psychological aspects of a man’s motor action, reflecting and psychosemantic mechanisms.

Кеу words: motor action’s construction, value-sense modelling, antropocentric biomechanics, reflecting mechanisms of motor actions, psychosemantic mechanisms.

Введение.

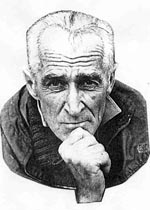

28 ноября 2010 года исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного работника физической культуры, доктора педагогических наук, профессора Д.Д.Донского. Дмитрий Дмитриевич Донской - один из крупнейших отечественных теоретиков в сфере физической культуры, признанный лидер спортивно-педагогической биомеханики, ученый с мировым именем. Он относится к поколению людей, которое прошло сложный, многострадальный, но и славный жизненный путь. К поколению, которое на своих молодых плечах вынесло сталинские репрессии, все тяготы военного времени и сыграло огромную роль в послевоенном становлении и развитии научно-практических основ отечественной системы физической культуры. Д.Д.Донской заложил исходные методологические основы всей научно-исследовательской деятельности в сфере биомеханики спорта. К ним относятся определяемая системным подходом комплексность проводимых по всей стране исследований, гармоничное сочетание фундаментальных и прикладных работ, многовариантность конкретно-научных подходов в разработке актуальных проблем спортивно-педагогической биомеханики. Его учебники по биомеханике спорта переведены во многих странах мира. Научная школа, длительное время возглавляемая Д.Д.Донским, являлась полифункциональным научно-методологическим сообществом, выполнявшим не только исследовательские, но и образовательно-педагогические функции. Указанные методологические принципы и по сей день сохраняют научную и педагогическую эвристичность. Вместе с тем, логико-методологические основания спортивно-педагогической биомеханики нуждаются в исследовании функционирования научного метода и закономерностей ("движущих сил") развития биомеханических знаний не только с позиций социальной детерминации (процесса, не зависящего от воли и желания отдельного познающего индивида), но и с точки зрения внутренней логики развития исследовательских программ и научных взглядов (мировоззрения) отдельных ученых (индивидуально-личностной детерминации в развитии науки).

По содержанию, длительности и продуктивности влияния на развитие биомеханики спорта научная школа Д.Д.Донского представляет собой уникальное явление. Оно во многом обусловлено личностью лидера, имеющего высокий научный статус, способного улавливать потребности в развитии новых типов образовательных технологий, генерировать идеи, концептуально перспективные проблемы теории спортивной техники. Предметная область спортивно-педагогической биомеханики сформировалась как результат развития системно-структурного подхода в научной школе Н.А.Бернштейна, совершившего научный прорыв в нейрофизиологии активности и теории построения "живых движений" - от анализа "реакций на сигнальные раздражители" к целеустремленной активности личности, решающей двигательную задачу. "Биомеханика физических упражнений", опубликованная Д.Д.Донским в 1958 году [1], еще не содержала в себе анализа семантических структур и психических механизмов управления процессами построения двигательных действий. Детерминация субъекта действия определялась его телесностью (телопсихикой), психофизиологической организацией (психомоторикой), биомеханизмами и автоматизмами сигнально организованного поведения (behavior). Поведение, как известно, связано с "режимом функционирования" организма, двигательные действия - с "режимом развития" личности. Биомеханический бихевиоризм (сводящий двигательные действия к операциям и техническим процедурам) возник именно потому, что признавалось существование только одного психологически нейтрального пространства - сферы физического действия, являющегося откликом на стимул (реакцией рефлекторных систем) в определенной ситуации предметной среды.

Аналитические теории двигательных действий, характерные для данного периода времени, сциентистски-ориентированные методы исследования, "парадигмы физикализма" рассматривали "деятельностный универсум" как своего рода логико-математические или физические конструкции, в которых имело место онтологическая невключенность человека в окружающий мир (своего рода культ Машины и Тела в ущерб Сознанию и Интеллекту). Еще Галилей заявлял, что научный метод состоит в том, чтобы изучать мир так, как если бы в нем не было сознания и живых существ. Примат формально-логических воззрений означал, по сути дела, при общей "бессубъектности" аналитических исследований, на Западе - анализ функций "бездушного тела", на Востоке - "бестелесной души". Вместе с тем, уже в то время за рубежом задавались вопросом: "Что останется, если из действия - поднятия руки - вычесть само физическое движение руки?" (L.Wittgenstein. Philosohical investigations. Oxford, 1953).

Научная парадигма биомеханики данного периода времени (60-е годы) имела отчетливо аналитический характер. Анализ (греч. analysis - разложение) стал синонимом научного исследования вообще. Он начинался с различения, сопоставления, противопоставления - структуры разделяющей, недостаточной для синтеза. Простейший вариант - дихотомия, расщепление объекта исследования на две части (в философии: субъект - объект, материализм - идеализм, тело - сознание). По этой схеме произошло и деление наук на естественные и гуманитарные, на фундаментальные и прикладные. Отсюда возникла и проблема двух культур, о которой писал Ч.Сноу (C.P.Snow. Two cultures and the scientific revolution. - Cambridge, 1961). В результате создавалось впечатление, что так устроен мир, что бинарность - понятие не только гносеологическое, но и онтологическое. Принцип детерминизма требовал от научного описания полной определенности, независимости от исследователя.Тем не менее, принцип неопределенности, благодаря неоспоримым успехам квантовой механики, все-таки завоевал право на признание. Ни одна теория не может быть исчерпывающей. Нильс Бор, рассматривая этот феномен с позиций натурфилософии, назвал его принципом дополнительности. (Более того, Н.Бор усилил этот принцип до парадоксальной формулировки: для глубокой истины обратное утверждение тоже истинно. Правда, в бинарной логике такой принцип опровергает самого себя). Для того, чтобы разрешить парадокс, нужно выйти в дополнительные измерения, вырваться из бинарных схем формально-логического мышления, осуществить системный синтез объекта исследования. Как отмечает В.П.Зинченко, некоторая неопределённость, индетерминизм существуют объективно - как одна из характеристик "естественной природы" и общества, а не как только недоработка нашего сознания. С этих позиций, научные принципы и методология системных исследований, так называемый системно-структурный подход, реализованные Д.Д.Донским в биомеханике [2], обеспечили высокую плодотворность результатов и их анализ с точки зрения классической естественнонаучной парадигмы.

Вместе с тем, в системологии Д.Д.Донского в данный период времени доминантным атрибутом двигательных действий как объекта исследований оставались сугубо биомеханические структуры как законы интеграции операционных (технических) систем. Дальнейшее развитие принцип системной организации биомеханических функций получил в работах Д.Д.Донского в период 1971-1979 г.г. [3, 5]. Здесь схема строения систем движений была дополнена информационными (центрально-нервными) структурами, рассмотрены механизмы самоуправления движениями. Тем самым был сделан новый шаг в необходимой перестройке курса биомеханики в направлении анализа особенностей координационно-двигательной деятельности, переработки информации в реальных условиях принятия решения и управления системой движений. Было принято понятие о биомеханических характеристиках как средствах анализа (установление состава системы движений) и синтеза (выявление ее структур - не только биофизических, но и психомоторных, кибернетических). Изучение структуры движений человека и управления ими позволяет понять, как используются законы движений (механические и биологические) при построении действий - для достижения поставленной цели, для решения двигательной задачи. Биофизическая детерминация операционных систем движений была дополнена телеологической (целевой) детерминацией [4]. Тем самым был осуществлен переход от механики живых систем к"живым движениям"."Живые движения" спортсмена - значит способные к самоорганизации, саморазвитию и саморегуляции в перцептивной, моторной и интеллектуальной сферах. Сугубо кибернетическая трактовка функционирования живых систем, получившая широкое распространение в 50-60-х годах после работ П.К.Анохина и Н.Винера, постепенно уступает место более глубокому пониманию смысла и сложности тех механизмов (прежде всего психических) естественного эволюционного развития материи, то есть самоорганизации. В этом состоит коренное отличие психических систем управления от систем управления, лежащих в основе техносферы. Справедливости ради следует указать, что в работах Д.Д.Донского человек рассматривался не как типовая "живая машина", а как субъект двигательного действия, создающий, в частности, индивидуально-своеобразную систему движений. Однако идеи Н.А.Бернштейна о целеустремленности живых систем в то время еще не были реализованы в полной мере. "Все мы знаем Н.А.Бернштейна как основоположника идей кибернетики, но, к сожалению, никто не увидел в нем провозвестника антропно ориентированной биомеханики, связанной с построением "живых движений", - так писал Д.Д.Донской (10 августа 2000 года) автору данной статьи. Главной целью технико-технологической парадигмы биомеханики было обеспечение максимальной эффективности систем управления движениями, где сам спортсмен рассматривался как "человеческий фактор" (human factor).

В учебниках и основополагающих статьях Д.Д.Донского [3-10] впервые описан понятийно-категориальный аппарат биомеханики (базисные понятия), объяснительные принципы (детерминизм, системность, развитие, управление), основные функции (аналитическая, описательная, объяснительная, диагностическая, экспертная, прогностическая), ключевые проблемы данной предметной области знаний. В традиционных образовательных технологиях спортивная техника рассматривалась как полностью социализированная и обезличенная форма трансляции знаний (В.М.Зациорский). В научных работах Д.Д.Донского и его последователей появляются первые исследования "живых движений" на основе анализа многомерного пространства человека как "субъекта, обращенного внутрь самого себя" [2, 3, 5]. Речь идет не просто о смене антитез, а о совмещении оппозиций: "Все науки являются ветвями одного дерева" (А.Эйнштейн). В биомеханике разрабатываются принципы эволюционной биомеханики (В.К.Бальсевич), методология синергетических исследований сложной самоорганизующейся системы движений как единого объекта (Г.И.Попов), формулируется новая образовательная парадигма being-acting-cognition-reflecsia (бытие-действие-познание-рефлексия [3, 5, 6]). Самоорганизация "живых движений" принципиально отличается от системного эффекта эмерджентности: резонансы, неопределенность, случайность, хаотические переплетения вихре-волновых движений могут быть источником формирования новых, относительно детерминированных структур. Наметился переход от традиционной классической биомеханики каузального типа (сложившейся в конце XVII века) к неклассической кинезиологии (В.Б.Коренберг), основанной на аксиологии (теории ценностей) и герменевтики (теории понимания). Знание спортивной техники стало рассматриваться в нерасторжимом единстве с сознанием, которое оно конституирует (организует в соответствии сцелями и задачами человека), и с объектами, которые оно репрезентирует (представляет в виде ментально-образного моделирования) в сфере сознания [6, 7, 11].

В наших совместных с Д.Д.Донским работах [4, 6, 8, 9, 10] осуществлен переход от операционно-технических систем движений к ценностно-ориентированным, смыслоорганизованным двигательным действиям. Системы движений стали характеризоваться: предметностью (материальной и идеальной), комплементарностью, целесмысловой организацией, контекстуальностью, социокультурной обусловленностью и, наконец, субъектификацией. Последнее представляет собой процесс и результат наделения "живых движений" субъектностью - свойствами, качествами и функциями субъекта-деятеля. Лексическое значение данного термина ("субъект" +... "фикация" - от лат. facio - делаю, создаю) - "создаю субъекта". Двигательное действие стало рассматриваться как системообразующий фактор "деятельностно организованного сознания" человека, которое развивается внутри деятельности и вместе с ней. Здесь следует иметь в виду, что, с одной стороны, деятельность выступает в качестве объяснительного принципа, а психика - как объясняемое. С другой стороны, возможно объяснение деятельности через психику; тогда деятельность является объектом объяснения. Это не оппозиции, акомплементарные системы познания и преобразования сложной субъектно-объектной реальности."Мы понимаем сделанным, а не сделанное" - известный "методологический парадокс" М.К.Мамардашвили о построении поисковых, порождающих структур. Аналогично можно сказать, что в анализирующем наблюдении за двигательным действием человека мы читаем не "текст" его движений, а "читаем текстом" объект познания - извлекаем информацию из объекта и "вносим" ее на языке своего перцептивно-ментального опыта.

Вместе с Д.Д.Донским нами были рассмотрены не только принципы биомеханического строения операционных систем движений, но и принципы рефлексивно-смыслового построения двигательных действий на основе антропных образовательных технологий [10]. Последние ориентированы на формирование способностей спортсмена как субъекта собственного развития (телесного, интеллектуального, личностного, духовно-ценностного), умеющего встать в рефлексивную позицию (отображение двигательного действия в различных вариантах и ракурсах), где рефлексивный поиск (доминанта на процесс) и поисковая рефлексия (доминанта на средства и результаты) становятся средством смысловой организации действия. По сути дела в методологию педагогической биомеханики введена рефлексия как принцип познания (рефлексивно-аналитическая позиция) и рефлексия как принцип развития (формирование способностей продуктивно мыслить и действовать). Рефлексия становится не просто средством (инструментом) в руках спортсмена, но и развивающим личность методом. Так, проспективная рефлексия"прокладывает пути" в целеполагаемое будущее (смысловой проект), контекстная рефлексия (с участием ретрорефлексии) сверяет рациональность методов и средств построения двигательных действий (смысловая программа). Произошла смена доминанты "образования знания" на "образование личности с помощью знаний". Это не просто развитие того, что уже есть у человека, но всегда порождение нового, амплификация внутреннего опыта (его расширение, уточнение, преобразование), формирование способности "вызревать из собственного будущего" за счет разработки целесмысловых программ, ранжированных с точки зрения их вклада в "потребное будущее" (по Н.А.Бернштейну).

Здесь представлено единство дескриптивного, атрибутивного и сущностного подходов в психобиомеханике человека (термин использовали Д.Д.Донской, И.П.Ратов) - научного направления, в котором интегрированы новые области знаний со своими предметными полями, граничащими, а то и перекрещивающимися с науками о человеке целостном (это natura naturans - природа творящая, и natura naturata - природа сотворенная). Данный подход позволил в дальнейшем начать разработку интегративной объектно-предметной сферы спортивно-двигательной педагогики [11]. Здесь преобразующая деятельность человека устремлена не только на внешний мир, но прежде всего на самого себя - на самопознание и самоуправление. Можно сказать, что наше сознание эволюционно настроено на "концептуальное сотворение мира", ориентировано на творение конструктивных моделей познаваемых объектов. Антропные технологии спортивно-педагогической биомеханики (где приоритет отдается человеку целостному, многомерному) заключаются в выделении программирующих, управляющих и оценивающих механизмов двигательного действия (ценностно-смысловых структур как внутренних регуляторов "живых движений" и механизмов личностного роста). Духовно-деятельностная сфера сознания понимается как нечто живое, не завершенное, становящееся. Смысловая структура двигательного действия не определена окончательно, она доопределяется в самом действии в соответствии с ситуацией решаемой личностью задачи. Антропные технологии отличаются процессуальной ориентацией. Наряду со структуризацией объекта и алгоритмизацией обучающих действий важен процесс взаимодействия с собой и окружающим миром (включая и процесс взаимодействия с другими людьми). Фокус внимания при этом всегда направлен именно на процесс, то есть на путь (обучающе-развивающий маршрут), а не его конечную точку. Важны не только сами методы, но и процессуальные модели обучения - практика их применения конкретным педагогом. Процесс поиска необходимых решений, в котором создается образовательное пространство для развития личности, был весьма характерен для профессионально-педагогической деятельности Д.Д.Донского. На его лекциях для студентов, мастер-классах на курсах повышения квалификации (автор статьи дважды был на таких курсах) профессиональное развитие непосредственно связано с личностным развитием. Их синтез часто приводил к переживанию субъектом общения своей Штучности, то есть неповторимости себя и явленных ему отношений - вплоть до пространства пребывания во "взаимном служении" - с мастером-лектором.

В Нижнем Новгороде стала проводиться (1992-2008 годы) общероссийская конференция по спортивной, медицинской и инженерной биомеханике, в которой регулярно стал участвовать Д.Д.Донской. На данных конференциях в разные годы принимали участие ученые различных специальностей (в том числе биомеханики спорта - профессора Г.И.Попов, В.Б.Коренберг, Л.В.Чхаидзе, Г.П.Иванова, В.Н.Курысь, В.К.Загревский, О.К.Загревский, В.И.Виноградова, А.А.Вайн, А.В.Самсонова, Ф.Л.Доленко, О.Б. Немцев, Mark G. Leykin, Radivoj M. Vasilijev), обладавшие "методологическим бесстрашием" (термин I.Monod), мировоззрение которых позволяло им отказаться от исчерпавших себя традиционных "правил игры" (постулатов, устаревших парадигм) и методов обучения, выстроить новые "строительные леса" образовательных технологий (scafbolding - метафора Дж.Брунера).В секциях "Биомеханика спорта" и "Преподавание биомеханики", которая проводилась нами совместно с Д.Д.Донским, организовывались "круглые столы", приглашались к дискуссиям коллеги из смежных предметно-дисциплинарых областей биомеханики.

В дискуссиях "перепахивалась почва" для использования как традиционных, так и нетрадиционных методов исследования и построения двигательных действий человека. Когнитивная объяснительная модель ориентировалась традиционно на анализ, прежде всего, причинно-следственных (каузальных) связей в системе объекта познания. Антропная модель была ориентирована главным образом на выявление (определение) ценностно-смысловой позиции субъекта познания и преобразования своих действий (некаузальные типы детерминирующих отношений). В результате предложенных инноваций операционная система движений спортсмена становилась все более семантически упорядоченной и аксиологически иерархичной. Здесь интегрировались две противоположные тенденции: стремление к стабильности, воспроизводству традиционных форм обучающих технологий и поиск новых методов смысловой организации двигательных действий спортсмена. В первом случае формируется преимущественно личность логизированная (технический интеллект), во втором - личность логоизированная (в которой пробуждается имманентно присущий ей "внутренний логос"). Исследователя, ориентированного на традиционную парадигму, все это настораживает, смущает, мучает. Для рационалиста сила гибкости мышления выглядит как слабость. Однако, задавая вопрос: "Почему так, а не иначе?", следует осознать, что он - из бинарной парадигмы, где невозможно примирение тенденций к суверенности и взаимозависимости частей современного мира, где невозможно совместить единство целого и свободу частей. Речь идет о смене идеала биомеханических исследований, о переходе к целостности как более фундаментальному понятию, чем полнота. Полные описания моделей спортивной техники (ориентированные, в основном, на динамику мер объекта, т.е. количественные параметры, характеризующие операционные системы движений) становятся, таким образом, лишь вехами на пути к постижению целостных объектов. В антропно организованных исследованиях и технологиях вектор стратегии поворачивает от полноты к целостности. Дифференциация признаков, сторон, параметров движений и наук, их исследующих (биосопромат, генетический инжиниринг, искусственный интеллект, биокиберагогика, smart adaptive system), не должна переходить в разделение, уничтожающее целостность. Данные реальности не противоречат друг другу, а образуют сложную самоорганизующуюся "интаэросистему" (от англ. entire - совершенный, цельный) "живых движений".

Дмитрий Дмитриевич всегда был против зарубежных (часто сложных, не общепринятых) терминов, которые я часто использовал в своих работах. На его вопрос, зачем я это делаю, мне приходилось указывать на два фактора: во-первых, задача науки заключается в том, чтобы показать всю сложность исследуемого объекта; во-вторых, не я являюсь "изобретателем" этих терминов, они уже давно используются специалистами в смежных областях науки. Однако в наших совместных статьях он всегда отказывался от такой терминологии. Антропоцентрическое направление биомеханики Д.Д.Донской признавал (в отличие от большинства специалистов, оберегающих свое "родовое гнездо"), но мне пришлось в дальнейшем как бы уйти из биомеханики в "сферу культурологии", переключиться на разработку основ теории социокультурных двигательных действий. "Почему двигательные действия спортсмена являются социокультурными?", - спрашивал Дмитрий Дмитриевич. Потому, что других действий человека не существует (в них могут "вплетаться" стимульные реакции, автоматизмы, технические операции - перцептивные, ментальные, эйдетические, моторные). Именно из таких предметно-орудийных действий - всегда социальных - и с помощью таких действий - всегда социокультурных - формируется личность человека-деятеля (ученого, технолога, художника, праведника). Только в социокультурных действиях человек постигает и преобразует мир, а сам этот мир "открывается" в его социокультурной (в широком смысле слова) деятельности. "Мыслю - следовательно, существую", - провозгласил Р.Декарт. Сентенция ученого должна быть уточнена: Мыслю - следовательно, действую; действую - следовательно, существую. Данная идея соответствует словам гётевского Фауста: "Вначале было действие". (Евангелие от Иоанна: "В начале было Слово". Однако, как утверждает Н.А.Бернштейн, " слово - тоже действие").

Алгоритм описания спортивно-двигательных действий предполагает: тезаурус знаковыхсистем (то, что обозначает объект, включая био- и социокоды), композицию (то, как организованы знаки, маркеры, ориентиры в "тексте движений"), "индикаторы" и "ключевые признаки" вербальной и невербальной информации (компоненты текста, включая кинесику, такесику, пара- и экстралингвистику), конвенциональные установления (правила, принципы, методы интерпретации текста, контекста и затекста движений), референцию (установление событий, состояний, процессов, алгоритмических предписаний).Следует иметь в виду, что двигательное действие человека, как и любой объект познания, оценки и преобразования, может как бы "проецироваться" на несколько "экранов сознания" (по В.А.Лефевру). Различными проекциями данного объекта они становятся во внутреннем "рефлексивно организованном) мире субъекта. Данный мир разделен на две основные рефлексивные подструктуры: "Я-познающее" и "Я-познаваемое". "Я-познающее" - этосубъективная составляющая рефлексивного самосознания человека (осознает реальность, мир вокруг и внутри себя). "Я-познаваемое" является объектом поисковой рефлексии - все, что имеет значение, значимость и смысл для субъекта-деятеля и, прежде всего, механизмы и способы своих предметных действий. С помощью механизмов рефлексии "себя в мире" и "мира в себе" человек не только измеряет и оценивает все им создаваемое, но и через свое творение измеряет себя, собственную ценность как суверенного деятеля. В антропных технологиях учитываются формально-логические основания выделенных биомеханических единиц "живых движений", их предметная соотнесенность с целями действия (целенаправленность и целесообразность) и семантическое содержание "объективных" (измеряемых) параметров операционной системы движений (смыслоорганизованность).

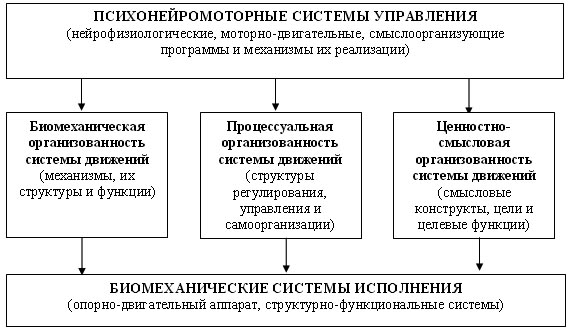

В теории спортивной техники используются различные системные представления одного и того же двигательного действия спортсмена: технические блок-схемы, технологические (своего рода "монтажные") схемы, различные виды функциональных схем (объясняющие "механизм функционирования" системы движений). Это позволяет выделять в объектах разные "стороны" (процесс, действие, продукт) и различные "глубины"(метрические, топологические, супертекстовые) и синтезировать их в единое целое. Нами - совместно с Д.Д.Донским [9, 10] - стали вырабатываться общие понятия организованности и самоорганизации "живых движений", входящие в технико-технологический тезаурус человека (перцептивный, ментальный, моторный). Данный тезаурус (см. рисунок) - важнейшее средство не только отражения мира ("репрезентативный интеллект", который "переводит отражаемое в отражение"), но и его конструирования ("операндные и операционные кванты" сознания). Это единство происхождения (gonos) и развития (genes) психонейромоторных систем управления движениями человека.

Рис. Биомеханическая и психосемантическая организация системы управления двигательными действиями

Хотя слово "система" является греческим и древним, оно, как это не покажется странным для современного мировоззрения, не попало в список основных естественно-научных категорий Аристотеля (его роль выполняли другие понятия - "целое", "общее", "эйдос"). Даже в сравнительно недавних разработках общих методологических концепций - В.И.Вернадский, А.А.Любищев, Н.А.Бернштейн и др. - понятие "системы" еще не имело унифицированного междисциплинарного статуса. И только с появлением "общей теории систем" Л.Берталанфи возник основной методологический постулат - адекватные подходы к явлениям природы (и общества) не могут не быть несистемными.

Нам представляется целесообразным рассмотреть возможные модели и некоторые принципы их построения, в которых, с одной стороны, представлены "живые системы", с другой - феномены "физической картины" мира. Особенности системного анализа "живых движений", которые мы обсуждали с Д.Д.Донским на протяжении 20 лет (вплоть до последнего его приезда в Нижний Новгород - 2002 год), приведены нами в таблице. Единства мнений достигнуть, к сожалению, так и не удалось. "Яблоком раздора" оставался вопрос: "Следует ли система (в частности, Вселенная) правилам стохастического детерминизма или детерминированного хаоса"? Д.Д.Донской оставался на позиции, скажем так, Научного Наблюдателя, когда изменчивость рассматривается как "первичная данность" (вероятностная организованность), когда существенным является только мера ее определенности или неопределенности. Стохастическая или вероятностная организованность - это закон, конституирующий определенные ограничения разнообразия системных реализаций. Данный подход (идущий от Р.Декарта) дальнейшее развитие получил в методе "конечного элемента" (механика), в методе "черного ящика" (кибернетика), в методах системотехники и т.д. Для парадигмы Научно-технологического Конструктора первичным является не понятие изменчивости, а понятие "избыточности свобод" (В.В.Смолянинов), которая и обуславливает возможности направленной или ненаправленной изменчивости. В этом случае сам "характер изменчивости" остается существенным фактором, но служит лишь характеристикой способа реализации избыточности форм, структур, конструкций (физических, логико-математических, семантических). Как полагает В.П.Зинченко, некоторая неопределённость ("окно возможностей"), индетерминизм существуют объективно - как одна из характеристик "естественной природы" и общества, а не как только недоработка нашего сознания. На наш взгляд, для развития живых, открытых систем необходимы "зоны неопределенностей".

В своей известной работе Т.Кун не обсуждает причины смены научных парадигм. Мы полагаем, что этапы познания определяются проектно-конструктивным мировоззрением, которое опирается на накопленный опыт аналитических, описательных представлений, подготавливающий возможность более адекватных теоретических реконструкций. Теоретические тенденции конструктивных методов имеют глубокие корни. Так, первая попытка построения глобальной физической модели Вселенной восходит к Аристотелю. В дальнейшем И.Ньютон реконструировал небесную механику, используя описательные законы И.Кеплера, экспериментальные данные Г.Галилея, методы Р.Декарта, Х.Гюйгенса и др.

Таблица.

Сложная самоорганизующаяся система как объект исследования и экспертной оценки (традиционный и нетрадиционный подходы)

|

Традиционный подход |

Антропно-синергетический подход |

|

Возможность полной редукции сложной системы к совокупному анализу её более простых составляющих (B.F.Skinner). Основных связей и отношений пять - родство, сходство, совместность, сосуществование, корреляция (Е.И.Кононенко). |

Сложная система обладает собственными свойствами, определяющими её целостность, и которые не сводятся к совокупности свойств её элементов (свойство эмерджентности). Возникновение систем (в том числе спонтанное) связано с самозарождением новых качеств и новых смыслов (Л.Берталанфи, Г.Хакен, В.В.Налимов). |

|

Целевые системы управляются её создателем (человеком) или программируются (работают по заданному компьютеру алгоритму). Организуются за счет редукции избыточных возможностей или свобод (Н.А.Бернштейн). |

Система самоорганизуется, самоадаптируется, саморазвивается (becoming) и деградирует (инволюция как "обратное развитие"). Движения не повторяются, а творятся (Н.А.Бернштейн). В основе телеологической детерминации лежат "волновые геномы" (П.П.Гаряев, Г.И.Шипов, А.В.Бобров). |

|

Каждый элемент сложной системы рассматривается изолированно - будь то элемент техники или отдельный знак системы. Элемент, будучи изъят из системы, остаётся "самим собой" - его свойства не изменяются. |

Основное внимание уделяется кластерным подсистемам и их связям, рассматриваются по принципу pars pro toto. Исходным пунктом знаковых систем является не отдельный знак или признак объекта, а смысловое пространство отношений. Системы являются открытыми (М.Хайдеггер). В природе не существует абсолютно изолированных систем. Система, лишённая элементов, становится " пустым множеством". Множество само по себе не является системой. |

|

Система детерминирована; структуры, элементы и возможности предзаданы, фактор случайности внесён извне. Возможен противоположный вариант - система абсолютно случайна, подчиняется стохастическим законам. |

Неопределённость, случайность, хаос могут быть источником новых, относительно детерминированных структурХаос имеет стахостическую организацию (В.П.Зинченко). Неорганизованность представляет состояние нереализованных свобод (В.В.Смолянинов).Само научное представление об энергии как мере движения материи, является, по сути дела, информацией (которая не зависит от движения материи). |

|

Стохастические системы равновесны. Неравновесность - неблагоприятный фактор для гомеостаза системы. Подвижное равновесие осуществляется за счет двух процессов - ассимиляции и дезассимиляции (А.А.Богданов). |

Живые системы никогда не бывают в равновесии (принцип "устойчивого неравновесия" Э.С.Бауэра) и исполняют за счёт своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях (И.Пригожин). |

|

Результат функционирования управляемой системы является её системообразующим фактором (П.К.Анохин). |

В "живых движениях" системообразующим фактором является цель и ее производные - замысел, проект, предпрограмма. Результат только "триггер", переключающий систему на её дальнейшее развитие. |

|

Система движенийчеловека (имеющая структурную и функциональную организацию) направлена на достижение цели (Д.Д.Донской). |

Не система движений направлена на цель, а программная цель направляет систему на достижение результата. Для этого необходима система управления, имеющая функцию целевой организации поведения исполнительной системы. Результат определяется механизмами самоуправления и регулирования. |

|

Система обладает свойствами, которые обнаруживаются при взаимодействии между элементами системы (Д.Д.Донской). |

Система может обладать интегральными свойствами, которые принадлежат только Миру в целом, как их единству (Л.Н.Бердников). |

|

Системные свойства объекта как единства его элементов являются сущностью системы (Д.Д.Донской). Структуры (связи и отношения) определяют не содержание системы, а ее свойства (Д.Д.Донской). |

Система по своей природе бесконечна, так как не противостоит "конечному", а содержит его в качестве своего элемента. Системы характеризуются нелинейностью, когерентностью, открытостью (Р.Г.Баранцев). |

|

Если между элементами нет ни количественных, ни качественных отличий (отсутствуют демаркационные границы), то они тождественны (L.Wittgenstein). |

Элемент имманентен системе, система трансцендентна элементу. Отсутствие между элементом и системой тождества проявляет себя в том, что система приобретает такие интегральные свойства, которые не сводимы к свойствам её элементов и трансцендентны им (Л.Н.Бердников). |

Дмитрий Дмитриевич Донской представлял собой без сомнения логоизированную личность - ein Talent, doch kein Charakter. Последнее он в значительной мере унаследовал от своего отца - члена Центрального Комитета партии эсеров. Его отец после 1917 года был выслан в Сибирь, где и прожил всю оставшуюся жизнь, посвятив ее врачебной деятельности. (О его деятельности на ниве здравоохранения написаны несколько книг).

Д.Д.Донской, как и его отец, обладал глубоким чувством своей почти родовой принадлежности к широкой гуманитарной традиции русской культуры XIX-XX веков. Стержнем судьбы и научной биографии Д.Д.Донского всегда выступало его гражданское мужество, проявлявшееся в полемических статьях и докладах, принципиальности в отстаивании своей точки зрения, в противостоянии "опричникам от науки" (в период гонений на Н.А.Бернштейна он был "переведен для работы" в Омск), в способности бросить вызов социально-политическим обстоятельствам и даже собственному возрасту (умер на 97-ом году жизни). Всегда поражала степень его погруженности в стихию научной мысли, степень причастности к проблемам образования и учебно-педагогического процесса в области спорта. "Вод, в которые я вступаю, не пересекал еще никто", - так мог бы он сказать о себе словами Данте. С этой сферой, называемой в науке и образовании terra incognita, гармонизирует весь облик ученого и педагога. Иногда кажется, что Дмитрий Дмитриевич был не просто человеком глубочайшего ума, а человеком-мыслителем, изваянным самой мыслью и сотворенный творческой деятельностью. Таковы же и продукты его труда - будь то монография, учебник, лекция или просто слово в разговоре. Они всегда были до-думаны, до-писаны, до-ведены до собеседника. Доступность (но не простота) изложения - черта подлинного Учителя.

Сама природа его научной речи, ее динамика и лаконизм, ее "интимное пространство" и максимальная концентрация смыслов, свертка - до "черной дыры" и развертка до "облака смыслов", отторжение штампа, свежесть образа и непредсказуемость поворотов мысли - таков был Дмитрий Дмитриевич в учебных аудиториях и на научных симпозиумах. Его речь приобретала способность с естественной легкостью звучать в густой атмосфере научных понятий и в разреженном пространстве семантического универсума, где играет "эфирный ветер". Ее всегда понимали близкие и дальние по ремеслу слушатели. Он всегда попадал в ассоциативный центр, пульсирующий в каждом из нас - как его соратников, так и оппонентов. Его язык пробуждал в слушателе все основные методы познания - понимания: аналитический, художественно-интуитивный и откровение. Существует только один феномен, способный придать научную точность, художественную метафоричность и "заразительность идей", необходимых для рождения и передачи мысли, - это Культура Личности.

Его жизнь и профессиональная деятельность - это пример служения Науке, Педагогике и Спорту, его научно-педагогические работы - достойный ориентир для последующих поколений ученых. Он не омрачил свою жизнь и наши представления о ней ни единым неточным шагом, сулящим выгоду или успех. Она была свободна и, как всегда, независима от конъюнктуры.

Литература.

1. Донской Д.Д. Биомеханика физических упражнений / Д.Д. Донской. -М.:ФиС, 1958 - 230 с.

2. Донской Д.Д. Законы движений в спорте. Очерки по теории структурности движений / Д.Д. Донской. - М.: ФиС, 1968 - 264 с.

3. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники / Д.Д. Донской. - М. ФиС, 1971 - 288 с.

4. Донской Д.Д. Биомеханика / Д.Д. Донской, В.М. Зациорский. - М. ФиС, 1979 - 264 с.

5. Донской Д.Д. Основы антропоцентрической биомеханики (методология, теория, практика). Монография / Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев. - Н.Новгород, 1993 - 150 с.

6. Донской Д.Д. Двигательная задача в спортивных действиях / Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев // Теория и практика физической культуры. - 1994. - №11. - С.40-43.

7. Донской Д.Д. Строение действия (биомеханическое обоснование строения спортивного действия и его совершенствования). Учебно-методическое пособие / Д.Д. Донской. - М.: РГАФК, 1985 - 70 с.

8. Донской Д.Д. Смысловое проектирование спортивных действий (от "модели объекта" к "модели проекта") / Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев // Теория и практика физической культуры. - 1996. - №1. - С. 51-56.

9. Донской Д.Д. Н.А. Бернштейн и развитие отечественной биомеханики / Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев. // Теория и практика физической культуры. 1996. - №11. - С. 4-9.

10. Донской Д.Д. Психосемантические механизмы управления двигательными действиями человека / Д.Д. Донской, С.В. Дмитриев // Теория и практика физической культуры. - 1999. - №9. - С.2-6.

11. Дмитриев С.В. Цель образовательных технологий - передача знания или расширение сознания? / С.В. Дмитриев // Теория и практика физической культуры. - 2011. - № 1. - С. 10-12.

Поступила в редакцию 16.01.2011 г.

Дмитриев Станислав Владимирович

Посвящается светлой памяти профессора Д.Д.Донского

"Ремесло наши души свело,

Подарило тавро голубое ..."

(Б.Ахмадулина)

1

Друг мой!

Ты не Архимед,

Рычагом перевернувший Землю, как камень.

Ты не Коперник,

Открывший во Вселенную дверь.

Ты - Вернадский,

Обнимающий нашу планету руками,

Ласкающий ее, как разума колыбель.

Ты не хирург -

Операционных алгоритмов друг,

Который скальпелем в сердце нацелился.

Ты целитель душ - последователь Парацельса,

Знающий милосердие врачующих рук.

Ты не логик,

С кластерами понятий имеющий дело.

Ты не кибернетик,

Моделирующий процесс принятия решений.

Ты - Бернштейн,

Мыслью рассекающий человеческое тело,

Чтобы понять смысл его живых движений.

В военной юности и возрасте зрелом

Много раз ты подвергался артобстрелам.

Опричники от науки

Тебе вправляли мозги, выкручивали руки.

Но достались тебе от отца

Красные кровяные тельца.

Эпюры напряженья твоей мысли

Тебя в новую систему вынесли -

На перекрестье Разума и Веры,

К загадкам психобиосферы.

Друг мой!

Ты не биомеханик-аналитик-вычислитель.

Ты - Роденовский Мыслитель.

Ты - ученый XXI века,

Смотрящий пристально в глубь человека.

Ты - один из первых, кто понял

Мир движений, семантически наполненный.

Твои идеи умы педагогов подвигли

На тектонические сдвиги.

Ты знал передний край в науке.

Глаза твои думали, слушались руки.

Твои системно-антропные технологии

Составят не один том,

Но, к сожалению, их понимают немногие.

Научный люд их оценит потом -

Не раньше, чем в середине

XXI века.

Никто не загорится идеями сразу.

Сейчас ученых интересует

Искусственный Разум,

А не Духовно-деятельностная природа Человека...

Ты остался в памяти людской

Просто как Дим Димыч Донской -

Профессионал в сфере живых движений,

Познавший глубину духовных уравнений.

Лишь тебе узнать довелось,

Как через тело и душу проходит земная ось.

2

К научной пашне нас вместе свело

Любимое ремесло.

На наших натруженных спинах тавро голубое...

Мы не покорялись хаосу мыслей без боя.

Что нас роднило? -

То, что мы стояли у научного горнила.

А не питались из просветительского кормила.

Ты познал глубину научных откровений.

Через огонь прошел и скользкие ступени.

Жизнь - история длинная:

В ней есть и болота, и овраги, и горелая гать.

Все люди сделаны Богом из глины.

Для жизни земной нас следовало огнем обжигать.

И вот ты идешь по пространству, лишенному тверди -

Слушаешь музыку небесных арф,

И узнаешь - это Моцарт, Чайковский, Верди.

В зените видишь радуги многоцветный шарф.

Крылья прелестных птиц -

Распластались в небе без границ.

Как много - Ах! как много

Человеческих творений у Бога.

Там человек не оставляет тень.

Там нет изгороди между днем и ночью.

Там видишь насквозь и воочию.

Оглянись - рядом стоит Бернштейн.

Улыбка твоя смущена...

А вокруг такая пронзительная тишина,

Чем-то похожая на многоточье -

В жизни другой, где нет конца и края,

Ты продолжаешь мыслить, нас поджидая.

А у нас - в Министерстве науки и образования -

До сих пор господствуют академические знания.

Биомеханика - на перекрестке наук, по сути дела - ничья.

Там - у тебя, Дим Димыч, - звезда со звездой говорит.

А у нас - в образовательных сетях, - мигая, горит

Тусклая лампочка Ильича.

Живем и работаем, как встарь,

Перелистывая григорианский календарь.

У нас, на Земле рушится все - античные колонны,

Слетают у царей короны...

У научных концепций есть свои границы-пределы.

У людей - беззащитность их души и тела.

Биомеханику человека пока еще не удалось переделать -

Так, как ты хотел.

Я здесь один топчусь в придорожной пыли.

Мне помогают двигаться только костыли.

Отворачиваются все, прячут лица.

Владимир Борисович Коренберг,

Можно сказать, мои работы отверг -

Ушел в свои Кинезиологические Таблицы.

Уж кому-кому,

А Юрию Константиновичу Гавердовскому

Антропные технологии совсем ни к чему.

Все реже крутит телефонный диск:

"Стас, ты уж там как-нибудь один крутись..."

Григорий Попов и Анатолий Шалманов

Не будут в "гнезде биомеханики" открывать

Никаких психосемантических карманов.

Не будут перья с жар-птицы срывать.

Это, мол, не какое-нибудь "воронье гнездо",

Где вместо традиционного "Ля-Си" раздается трубное "До".

Традиционные подходы в исследованиях ты не отвергал.

Как раньше бывало в науке,

Никому не связывал руки.

Не кричал соратникам "Ату" или "Фас".

Однако многих в смятенье ввергал -

Начинающих исследователей и профи -

Открывая свой Мефистофелевский анфас

Или серебряный профиль.

Только в наши с тобой диспуты-споры вбивал

Тугие заряды картечи.

Но при этом всегда обнажал

Тонкую шею и худые плечи.

И молча, не разжимая уст,

Клал руки собеседнику на плечи и бюст.

Поиск и само движенье к истине любя,

Ты порох в капсюле никогда не поджигал.

Скорее, ты неистово сжигал

Себя...

Сощурив любопытный глаз,

Ты только мыслью выстреливал в нас.

С тобой работать порой было трудно.

Но рядом - всегда было людно...

Пусть был ты немного глуховат,

Но terra incognita - даже его тусклое видео -

Твое сознание видело

При лунном освещении в 20 ватт.

Каждый из нас твой образ хранит

В своем сердце.

С виду суров, как карельский гранит.

Ты не привык к аккордам до-ре-ми-фа-соли.

В научных спорах ты нуждался только в горьком перце

И щепотке твердой каменной соли.

Опираясь подбородком на твердость сжатого кулака,

Опираясь на науку, ты улетал в облака.

Как важно хаос мыслей кириллицей обуздать -

И текст научный будущему читателю отдать,

Тому, кто вырвался из идеологических оков,

Кто сбросил с шеи цепь замшелых ярлыков.

Потомкам нужен трудно перевариваемый научный труд,

А не просветительский фастфуд.

Чтобы мы не бороздили стихию науки наугад,

Ты нам построил хорошо управляемый фрегат.

Он над бездной научной, как по морю, скользит.

В науке нет конечной цели - есть только транзит...

28 ноября 2010 года