ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕГА

Ермаков С.С., Адашевский В.М., Сиволап О.А.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Национальный технический университет "ХПИ"

Аннотация. Определены кинематические и динамические характеристики бега спортсменов. Составлены рекомендации для корректирования движений и улучшения техники движений. Проведена видеосъемка бега на короткие и средние дистанции. Рассмотрены динамические характеристики: сила трения, сила отталкивания, реакция опоры на прямом участке и вираже. Установлено, что максимальные значения силы трения на прямом участке составили 90 Н, нормальная реакция опоры - 595 Н. Максимальные значения силы трения на вираже составили 95 Н, нормальной реакция опоры - 610 Н. Максимальное значение силы отталкивания на прямом участке составило 600 Н, на вираже - 619 Н.

Ключевые слова: биомеханика, бег, модель, динамический, кинематический.

Анотацiя. Ермаков С.С., Адашевский В.М., Сиволап О.О. Теоретичне й експериментальне визначення бiомеханiчних характеристик бiгу. Визначено кiнематичнi й динамiчнi характеристики бiгу спортсменiв. Складено рекомендацii для коректування рухiв i полiпшення технiки рухiв. Проведено вiдеозйомку бiгу на короткi й середнi дистанцii. Розглянуто динамiчнi характеристики: силу тертя, сила вiдштовхування, реакцiя опори на прямiй дiлянцi й вiражi. Установлено, що максимальнi значення сили тертя на прямiй дiлянцi склали 90 Н, нормальна реакцiя опори - 595 Н. Максимальнi значення сили тертя на вiражi склали 95 Н, нормальноi реакцiя опори - 610 Н. Максимальне значення сили вiдштовхування на прямiй дiлянцi склало 600 Н, на вiражi - 619 Н.

Ключовi слова: бiомеханiка, бiг, модель, динамiчний, кiнематичний.

Annotation. Yermakov S.S., Adashevskiy V.M., Sivolap O.A. Theoretical and experimental determination of biomechanics descriptions at run. Kinematics and dynamic descriptions at run of sportsmen are certain. Made recommendation for adjustment of motions and improvement of technique of motions. A videosurvey at run is conducted on short and middle distances. Dynamic descriptions are considered: force of friction, force of pushing away, reaction of support on a direct area and turn. It is set that maximal values of force of friction on a direct area were 90 N, normal reaction of support - 595 N. Maximal values of force of friction on a turn were 95 N, normal reaction of support - 610 N. Maximal a value of force of pushing away on a direct area was 600 N, on a turn - 619 N.

Keywords: biomechanics, at run, model, dynamic, kinematics.

Введение.

Техническая подготовка спортсменов невозможна без анализа выполнения упражнений и двигательных действий. Наиболее объективную и содержательную характеристику дает биомеханический анализ. Вопрос о его эффективности особенно остр на современном этапе развития спорта, где предъявляются высокие требования к техническому мастерству и результатам [1, 2, 4].

Биомеханический анализ дает возможность делать обобщение, выводы, искать и находить косвенные причины ошибок техники, а также давать обоснованные теоретические или экспериментальные рекомендации для устранения ошибок.

В настоящее время, подавляющее большинство тренеров и спортсменов обходятся практически без анализа действий с позиции биомеханики. Тем временем, биомеханика представляет собой мощный инструмент проникновения в сущность системы движений, выявления причин двигательных ошибок и поиска путей их устранения, рационализации обучения, конструирования техники [5, 9].

Условно процесс бега можно разделить на старт и стартовый разгон, бег по дистанции и финиш. К бегу по дистанции относятся бег по прямой и бег по виражу [3, 7].

Для успешного пробегания по прямой и виражу и предотвращения травм спортсмен должен применять определенную технику бега. В этом случае меняются соотношение длины и частоты шагов, кинематические и динамические характеристики в зависимости от длины дистанции, скорости бега, антропометрических особенностей и физических возможностей каждого спортсмена [5, 8].

Техника бега по виражу отличается от бега по прямой дистанции следующими особенностями:

- при беге по виражу для преодоления действия центробежной силы необходимо наклонить туловище влево, стопы ставить с небольшим поворотом влево;

- правая рука двигается больше вглубь, левая - наружу;

- выход из поворота на прямую сопровождается плавным уменьшением наклона.

Увеличение скорости бега на средних дистанциях за счет увеличения длины шага ограничено, так как слишком большой шаг требует и больших энергетических затрат. Скорость бега по обыкновению увеличивается за счет частоты шагов при сохранении их длины [3, 7].

Из практики известно, что бег по виражу менее эффективный, чем бег по прямой. Основной причиной снижения скорости является действие центробежной силы, величина которой зависит от скорости бега, массы бегуна и радиусу поворота. Чем больше скорость бега и масса спринтера и меньше радиус поворота, тем большая величина центробежной силы. Разность в беге на повороте и по прямой на стадионе приблизительно равна 0,2-0,3с. В зимних условиях, в манеже, где крутизна виража еще большая, эта разность увеличивается до 0,5-0,8с.

Если во время бега в манеже на длинные дистанции крутизна виража почти не влияет на результат, то на средних и тем более коротких дистанциях это влияние очень заметен. В манеже невозможно развить большую частоту шагов на вираже, так как бегун ощущает более высокие нагрузки от центробежной силы. Для того чтобы противостоять ей и удержаться на дорожке ближе к бровке, бегуну необходимо увеличивать наклон туловища влево. При этом происходит увеличение нагрузки на ноги спортсмена. И такую нагрузку не каждый спортсмен может выдержать. Бег по виражу можно сравнить с бегом по прямой дистанции с тяжелым поясом. Исследования показывают, что утяжеление веса бегуна на 5 кг приводит к потере скорости бега на 0,5 м/с, уменьшение длины и частоты шагов.

Биомеханические аспекты бега по повороту (виражу) представлены незначительным количеством исследований. В основном они представляют три направления.

- теоретическое обоснование, где рассматривается движение центра масс тела при постоянной скорости в движении по дуге;

- исследования, которые изучают статистику соревновательных результатов в беге в спринте;

- экспериментальные исследования биомеханики бега на повороте.

Статистические исследования основываются на сравнении результатов спринтерского бега по прямой и на повороте. В основном результаты основываются на сравнении лучших результатов в спринте по прямой и по виражу. Некоторые исследования описывают математическую модель движения центра массы тела, но результаты их разработок недостаточно корректны и не имеют практической значимости.

Установлено, что скорость бега на вираже снижается как на приподнятом повороте, так и на ровной поверхности. Таким образом, существует информация описательного характера техники бега по виражу, а теоретических и экспериментальных исследований "с точки зрения" биомеханики практически нет. Были найдены результаты исследований, которые проводятся для бега на вираже, но в них рассматривалась лишь разность в беге по виражу на внутренних и внешних дорожках. Поэтому исследования биомеханических характеристик крайне важны с точки зрения получения и анализа информации с дальнейшей коррекцией основных параметров техники бега.

Работа выполнена по плану НИР кафедры физического воспитания Национального технического университета "ХПИ".

Цель, задачи работы, методы исследований.

Цель работы состояла в определении кинематических и динамических характеристик, биомеханическом анализе бега легкоатлетов и составлении рекомендаций для коррекции движений и улучшения техники.

Задачи работы:

- провести видеосъемку бега и составить кинограмму беговых действий;

- экспериментально определить кинематические характеристики беговых действий;

- составить математические модели, на основе расчетов которых определить динамические характеристики.

Методы исследований включали:

- эксперимент - для определения кинематических характеристик беговых действий;

- физическое и математическое моделирование, в котором на основе расчетов определялись динамические характеристики бега.

- метод физического моделирования использовался для определения антропометрических характеристик тела испытуемого.

Результаты исследований.

Для определения кинематических характеристик беговых действий на прямом участке и вираже был использован дистанционный комплекс для измерения ускорений - акселерометр. Акселерометрический измерительный комплекс обеспечивает непрерывное измерение уровня ускорений разных частей тела бегуна при выполнении движения, обработку информации, беспроводную передачу данных на компьютер и одновременное построение графиков в реальном масштабе времени с дальнейшей архивацией.

Анализ кинематических характеристик показывает, что максимальные значения ускорений в тренировочном режиме на прямом участке составили 2.2 м/с2 по сагиттальной оси, 2.7 м/с2 по продольной оси. Максимальные значения ускорений на вираже составили 1.9 м/с2 по сагиттальной оси, 4 м/с2 по продольной оси.

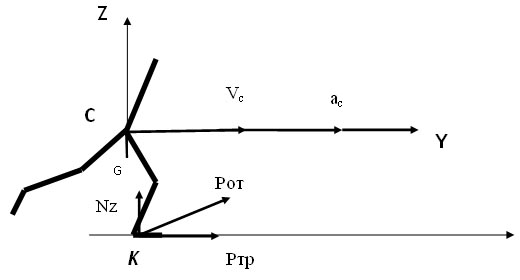

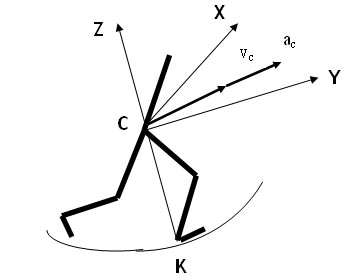

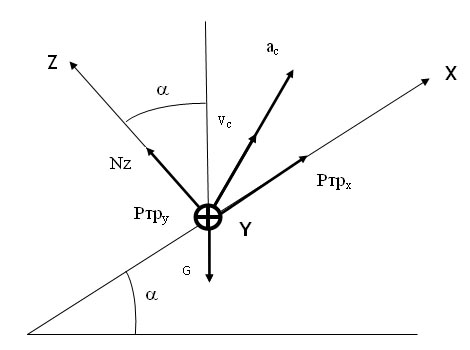

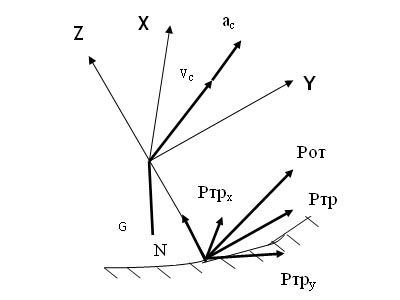

Расчетные схемы для определения кинематических и динамических характеристик бега на прямом участке представлены на рисунке 1, а для бега на вираже на рисунках 2- 4.

Рис. 1. Расчетная схема бега на прямом участке

Рис. 2. Расчетная схема бега по виражу

Рис. 3. Расчетная схема бега по виражу

Рис.4. Расчетная схема бега по виражу

В расчетных схемах (рис. 1-4) использовались следующие величины.

G - вес спортсмена;

Nz - реакция поверхности дорожки;

Pтpy; Pтpх - силы трения в направлениях координатных осей;

Pтp - результирующая сила трения;

Рот - сила отталкивания;

Vc, ac - скорость и ускорения центра масс "С";

Используя схему (рис. 1) для бега на горизонтальной прямой, имеем.

![]() = Ртр;

= Ртр;

![]() = Nz - G

= Nz - G

Подставляя полученные значения ![]() ;

; ![]() - определим Ртр, Nz.

- определим Ртр, Nz.

Используя схемы рисунков для бега по виражу, получим:

![]() = Ртрx - G sina

;

= Ртрx - G sina

;

![]() = Ртрy;

= Ртрy;

М ![]() = - Gcosa

+ Nz.

= - Gcosa

+ Nz.

Подставляя полученные значения ![]() ;

;![]() ;

;![]() определим Ртрx; Ртрy; Nz.

определим Ртрx; Ртрy; Nz.

Следующим этапом эксперимента было составление математических моделей, на основе расчетов которых были определены динамические характеристики биомеханической системы.

Для определения динамических характеристик воспользуемся выражением для теоремы о движении центра масс биомеханической системы.

Используя схему (рис. 1) для бега на горизонтальной прямой, имеем.

![]() = Ртр;

= Ртр;

![]() = Nz - G

= Nz - G

Подставляя полученные значения ![]() ;

; ![]() - определим Ртр, Nz.

- определим Ртр, Nz.

Используя схемы рисунков для бега по виражу, получим:

![]() = Ртрx - G sina

;

= Ртрx - G sina

;

![]() = Ртрy;

= Ртрy;

М ![]() = - Gcosa

+ Nz.

= - Gcosa

+ Nz.

Подставляя полученные значения ![]() ;

;![]() ;

;![]() определим Ртрx; Ртрy; Nz.

определим Ртрx; Ртрy; Nz.

Анализ динамических графических характеристик показывает, что максимальные значения силы трения на прямом участке составили 90 Н, нормальная реакция опоры - 595 Н. Максимальные значения силы трения на вираже составили 95 Н, нормальной реакция опоры - 610 Н. Максимальное значение силы отталкивания на прямом участке составило 600 Н, на вираже - 619 Н.

Полученные результаты позволят проводить коррекцию техники бега спортсмена по виражу и прямой.

Выводы

1. Анализ литературных источников показал, что в основном существует информация описательного характера техники бега по прямой, и особенно виражу, а теоретических и экспериментальных исследований "с точки зрения" биомеханики практически нет. Поэтому исследование биомеханических характеристик крайне важно с точки зрения получения и анализа информации с дальнейшим корректированием основных параметров движений спортсмена.

2. Составлены математические модели, на основе расчетов которых определены динамические характеристики: сила трения, сила отталкивания, реакция опоры на прямом участке и вираже.

4. Представленные в исследовании подходы позволят использовать основные кинематические и динамические характеристики при беговых действиях на коротких и средних дистанциях с последующей коррекцией техники бега.

5. Предложенные рекомендации могут быть полезными как для спортсменов подготовительных групп, так и для их тренеров, с точки зрения коррекции движений и уменьшения травматизма.

Дальнейшие исследования планируется направить на изучение беговых действий на других дистанциях.

Список литературы:

1. Александер Р. Биомеханика: Пер. с англ. / Р. Александер.- М.: Мир, 1970. - 339с.

2. Глазер Р. Очерк основ биомеханики // Пер. с нем. / Р. Глазер.- М.: Мир, 1988. - 128с.

3. Жилкин А.И. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. - М.:Издательский центр "Академия", 2003. - 160с.

4. Лапутин А.Н. Биомеханика физических упражнений. Лабораторные занятия. / А.Н. Лапутин. - К.: Вища школа, 1976. - 88с.

5. Метрологiя у спортi: Навчально-методичний посiбник для студентiв спецiальностей фiзичного виховання та спорту / В.М.Адашевский. - Харкiв: НТУ "ХПI", 2010. - 76 с.

6. Практическая биомеханика / Под ред А. Н. Лапутина. - К.: Науковий свiт, 2000. - 298 с.

7. Полянский А.В. Бег и прыжки по покрытиям, имеющим различные физические свойства, в подготовке бегунов на средние дистанции: учеб. пособие для студ. и препод. фак. физич. воспит. пед. институтов / А.В. Полянский. // Славянск-на-Кубани: Изд-во СГПИ, 2003. - 164с.

8. Теоретические основы механики биосистем / В.М.Адашевский. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2001. - 258 с.

Поступила в редакцию 10.06.2010г.

Ермаков Сергей Сидорович

sportart@gmail.com

Адашевский Владимир Михайлович

adashevsky@ukr.net

Сиволап Ольга Александровна