СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ НА ПРИМЕРЕ РЕГБИ

Сабинин Л.Т.1, Чечеткина Т.В. 2

1Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия

2Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социализации молодежи, влияние на неё занятий физической культурой и спортом, приводятся результаты исследований уровня социализации учащихся школ г.Красноярска в зависимости от физической подготовки. Занятия спортом внешкольной программы позволяют быстрее провести процесс социализации подростка, привить высокие нравственные ценности будущему гражданину России. Такая оценка позволяет корректировать программу дисциплины "Физическое воспитание" для повышения качества социализации студентов высших учебных заведений.

Ключевые слова: социализация, подростки, групповая сплоченность, самооценка, социум.

Анотацiя. Сабiнiн Л.Т., Чечоткiна Т.В. Соцiалiзацiя пiдлiткiв через прилучення до занять спортом на прикладi регбi. У статтi розглядаються питання соцiалiзацii молодi, вплив на неi занять фiзичною культурою й спортом, приводяться результати дослiджень рiвня соцiалiзацii дiтей шкiл м.Красноярська залежно вiд фiзичноi пiдготовки. Заняття спортом позашкiльноi програми дозволяють швидше провести процес соцiалiзацii пiдлiтка, прищепити високi моральнi цiнностi майбутньому громадяниновi Росii. Така оцiнка дозволяе коректувати програму дисциплiни "Фiзичне виховання" для пiдвищення якостi соцiалiзацii студентiв вищих навчальних заведений.

Ключовi слова: соцiалiзацiя, пiдлiтки, групова згуртованiсть, самооцiнка, соцiум.

Annotation. Sabinin L.T.,Chechetkina T.V. socialization of teenagers by sports by the example of rugby. Problems of teenagers socialization and sports influence on youth, the results of socialization level research of school pupils of Krasnoyarsk depending on physical training are given in the paper. Exercises by sports of the out-of-school program allow to conduct faster process socialization the teenager, to impart high moral worth to the future citizen of Russia. Such assessment allows to correct the program of discipline "Physical training" for improvement of quality socialization students of higher educational establishments.

Key words: socialization, teenagers, group unity, self-assessment, environment

Введение.

Одной из главных проблем нашего общества является гармонизация взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой личностью, то есть ее социализация. Особенно актуальной для общества является социализация подрастающего поколения. Именно в период детства, отрочества и юности складываются основные структуры личности, качественные характеристики которой, в существенной степени зависят от окружающей среды.

Анализ исследований, посвященных физическому, психическому и социально-нравственному здоровью (Антропова М.В., 1974; Бальсевич В.К., 1990; Банчукова Т.А., Полянская Н.В., Копылов Ю.А., 2003), показал, что наметился рост числа хронических заболеваний, ухудшилось психическое состояние, участились случаи нарушения норм общественной морали. Из этого следует, что дети и подростки не прошли социализацию в нужном объеме.

Представляется необходимым широкое применение принципов спортизированного физического воспитания детей и подростков (Бальсевич В.К., 1999) для повышения качества социализации и их устойчивости к неблагоприятному воздействию психосоциальных стресс-факторов (Криволапчук И.А., 2004).

Ведущим фактором социализации подрастающего поколения является свободное от учебы время, которое подвержено состоянию политики, экономики, идеологии, образованию и культуре. Как показывает практика, досуг детей и подростков, при относительно низкой культуре его использования не только не приносит ожидаемого восстановления утраченных сил, расцвета творческих способностей и тому подобное, а напротив, превращается в криминогенный фактор общества. Невозможность самореализации личности в условиях современного общества приводит к извращенным формам социального поведения человека, которые выражаются в увеличении случаев правонарушений, безнравственного поведения, росте алкоголизма, наркомании, самоубийств (Емельянов Ю. К., 1983, 1985; КусоваА.Р., Буланцева М.Б., 1998; Никитина Л.Е., 1998).

Анализируя статистику по Красноярскому краю, авторами были получены следующие данные. Увеличилось количество правонарушений совершенных подростками. По данным Краевого наркологического диспансера на начало 2006 года состоит на учете 2151 подросток и 692 ребенка. Это официальные данные выявленных и взятых на учет наркоманов. Достоверное количество наркоманов установить невозможно. Если срочно не принимать необходимые меры по изменению образа жизни детей и подростков, то в скором будущем наша страна победит все мировые рекорды в наркотизации подрастающего поколения.

По данным ГУВД Красноярского края за 2006 год было совершенно детьми и подростками:

• административных правонарушений - 13962,

• уголовных преступлений - 5151.

В настоящее время физической культурой и спортом в стране занимается всего 8-10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60%.

Становление подростков "гражданами", их социализация зависит от установок, ценностей данного социума. Поэтому мы считаем, что приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом может оградить их от пагубного влияния улицы и успешно пройти социализацию.

Работа выполнена по научной тематике кафедры физической культуры и спорта Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Формулирование целей работы.

Объектом исследования работы являются подростки 1990 года рождения из разных социальных групп с разными увлечениями. Были рассмотрены три таких группы:

Первая группа - подростки, занимающиеся регби в течение пяти лет, неоднократно принимавшие участие в соревнованиях городского, краевого и российского масштаба. На протяжении трех лет уверенно занимают первое место на первенстве России;

Вторая группа - юноши воспитанники детского дома - школы №107 г. Красноярска, занимающиеся любительским футболом и находящиеся на попечении государства.

Третья группа - учащиеся 9 класса школы №83, г. Красноярска, занимающиеся физической культурой только в рамках школьной программы.

Предмет исследования - влияние занятий физической культурой и спортом на социализацию подростков.

Результаты исследований.

Самооценка

Нашему обществу свойственно постоянная трансформация, молодые люди должны научиться ориентироваться не только в различных ситуациях, но и выбрать правильную тактику своего поведения, с учетом того, как это отразится на окружающих его людях. Одним из критериев социальной адаптации является "самооценка". Самооценка нужна для эффективности оценивания своих возможностей, приобретения навыка распределения "сильных" и "слабых" сторон личности. Правильное определение своих шансов может увеличить или, наоборот, снизить достигаемый результат.

Немаловажным является и окружающий социум. Подросток узнает не только собственное "Я", его также интересует "С кем Я?". Потребность подростка во взаимоотношениях с окружающими, превышает потребность в самоуважении.

Самооценка - это область расчетов, а не эмоциональное состояние.

Высокая самооценка - это правильный расчет своих возможностей. Человека с такой самооценкой можно узнать эмпирически. Он доброжелательный, уверен в себе, правильно реагирует на критику.

Среднюю самооценку можно либо поднять, либо занизить. Как правило, таких людей большинство. Подростки добиваются поставленной цели, но могут быть легко ранимы, обидчивы, не всегда правильно принимают критику.

Подростков с низкой самооценкой тоже легко выделить из группы. Как правило, они ведут себя вызывающе (чтобы обратить внимание на себя), враждебно настроены, часто агрессивны. Имея низкую самооценку, подростки становятся активной частью асоциальных формирований, "неформальных группировок", очень часто являются "исполнителями" чужой воли, копируя стиль и нормы поведения.

Для выявления и анализа уровня самооценки было проведено обследование трёх выше описанных групп юношей возрастом 15 лет (всего 48 человек) из разных социальных групп.

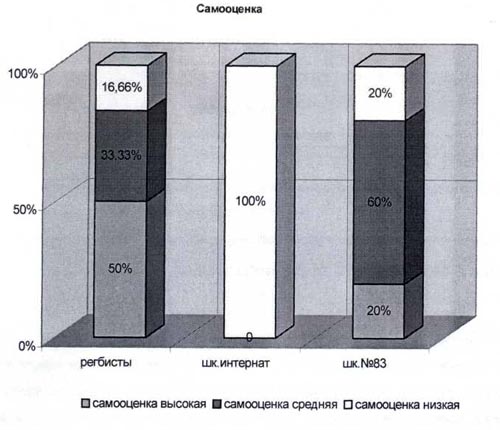

Первая группа. По данным анализа тестирования юноши, занимающиеся регби, получили самый большой процент высокой самооценки (50%), процент средней самооценки равен 33,33%, низкая самооценка наблюдалась у 16,16% подростков.

Вторая группа. Юноши-воспитанники Детского дома - школы №107 имеют 100%-ую низкую самооценку.

Третья группа. Распределение процентов той или иной самооценки юношей, учащихся 9 класса школы №83 г. Красноярска, таково: 20% - высокая самооценка, 60% - средняя, 20% - низкая.

Из анализа проведенного тестирования можно сделать следующий вывод: подростки, занимающиеся спортом, имеют высокую самооценку, которая формируется в тренировочном процессе и является начальной "базой" для формирования личности и положительной социализации.

Результаты проведенных исследований представлены на рис. 1.

Индекс групповой сплоченности СИШОРА

Одним из важных факторов социализации подростков является умение общаться в окружающем социуме.

В.А. Сухомлинский писал: "Человек оставляет себя, прежде всего, в человеке. В этом наше бессмертие. В этом высшее счастье и смысл жизни... Человеческий дух тем и отличается от существование животного, что, продолжая род свой, мы оставляем в человеке свою красоту, идеалы, преданность высокому и возвышенному. Чем глубже вы сумели отразить, запечатлеть себя в человеке, тем богаче вы как гражданин и тем счастливее ваша личная жизнь".

Рис. 1. Результаты распределения подростков по видам самооценки, %

Деятельность педагогов оказывает влияние на выбор ценностей подростком, но если они не подкрепляются семьей и окружающим социумом, то они не проходят становление в подростках. Поэтому очень важно, в каком коллективе находится подросток. В каких условиях растет ребенок, какие ценности ему прививаются с детства, кто его окружает в юности, так и проходит его социальная адаптация и интеграция, формируя определенный тип поведения.

Цель исследований индекса групповой сплоченности: провести сравнительную характеристику индекса групповой сплоченности в разнонаправленных группах.

Групповая сплоченность - чрезвычайно важный параметр, показывающий степень интеграции группы, ее сплочение в единое целое.

Индекс групповой сплоченности применяют для контроля за внутри коллективными отношениями и повышения:

а) результативности деятельности за счет оптимизации социально-психологических условий;

б) уровня воспитательной работы в группе;

в) для результата создания благоприятных ситуаций и обстановки формирования социально значимых личностных качеств и системы ценностей у подростков.

Подводя итоги индекса групповой сплоченности, психологам можно составлять программу на сплоченность и реализовывать ее. Результаты проведенного исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты исследования

|

Группы подростков |

Индекс групповой сплоченности |

|

1 группа - подростки, занимающиеся регби |

80,68% |

|

2 группа - подростки, занимающиеся самостоятельно (стихийно) футболом |

61,05% |

|

3 группа - подростки, которые занимаются спортом только в пределах школьной программы |

55,26% |

По результатам проведенного мониторинга можно сделать выводы:

1. У юношей, занимающихся спортом (помимо школы и под руководством тренеров), индекс групповой сплоченности высокий, что свидетельствует о том, что занятия в спортивных секциях способствуют сплоченности коллектива. Общее, интересное дело (в данном случае - игра в регби) благоприятствует созданию общих интересов, из чего складывается дружба и влияние друг на друга. Занятия спортом помогают подросткам пройти социализацию и приобрести ценности, востребованные обществом.

2. Юноши, учащиеся в детском доме, воспитываются в условиях, созданных помимо их желания. Поэтому они вынуждены приспосабливаться к психологическому климату, созданному в коллективе. Желание найти друзей и быть востребованным в обществе заставляет этих подростков быть лабильными.

3. Учащиеся общеобразовательной школы имеют самый низкий индекс групповой сплоченности. Отсюда, можно сделать вывод, что подростки более замкнуты в своих проблемах и интересы их находятся в основном вне школьного коллектива.

Методика "Репка"

Данная методика разработана преподавателями кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И. Герцена.

Цель исследования по данной методике: определить изменения, происшедшие в личности подростка за прошедший год.

Методика разработана для оценки динамики развития подростков в различных сферах жизнедеятельности. Из анализа данного тестирования можно сделать вывод, что подростки занимающиеся спортом по всем показателям показывают результаты выше, чем подростки, не занимающиеся спортом.

Интересные данные этой методики можно просмотреть на группе детей-сирот, воспитывающихся в детском доме. Систематические занятия в секции футбола влекут за собой собранность подростков, ответственность, дисциплинированность. За счет этих качеств улучшается учеба, прививается любовь к красоте, умение организовывать труд и планировать работу.

Таблица 2

Результаты исследований по методике "Репка", %

|

Избирательные качества, предлагаемые для тестирования |

Воспитанники СДЮШО по регби |

Учащиеся школы №83 |

Учащиеся детского дома №107 |

|

Физическая сила и выносливость |

100,0 |

50,0 |

66,66 |

|

Умственная работоспособность |

66,66 |

60,0 |

83,33 |

|

Сида воли |

100,0 |

40,0 |

33,33 |

|

Выдержка, терпение, упорство |

100,0 |

30,0 |

100,0 |

|

Ум, сообразительность |

74,99 |

70,0 |

66,66 |

|

Память |

74,99 |

70,0 |

66,66 |

|

Объем знаний |

74,99 |

80,0 |

50,0 |

|

Внимание, наблюдательность |

83,34 |

60,0 |

66,66 |

|

Критичность и доказательство мышления |

83,33 |

50,0 |

50,0 |

|

Умение всегда видеть цель |

100,0 |

30,0 |

50,0 |

Выводы.

Подводя итог проделанной работе, можно заключить, что занятия спортом внешкольной программы позволяют легче, быстрее провести процесс социализации подростка, и, что самое главное, привить высокие нравственные ценности будущему гражданину России. Такая оценка позволяет также корректировать программу дисциплины "Физическое воспитание" для повышения качества социализации студентов высших учебных заведений.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем социализации подростков через приобщение к занятиям спортом на примере регби.

Литература

1. Апциаури Л.Ш. Спорт как социальное явление и фактор социализации личности // Теория и практика физ. культуры - 2003 - №1 - С. 12-14.

2. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. - Киев: Здоровье, 1987. 224с.

3. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. - М.: Теория и практика физ. культуры, 2000. 275с.

4. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Основные параметры прогноза качественных характеристик специалиста отрасли "Физическая культура и спорт" // Довузовская подготовка как этап развития кадровой инфраструктуры в отрасли "Физическая культура и спорт": Сб. науч. тр. /Под ред. В.В. Кузина, Н.Н. Чеснокова, И.М. Быховской. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - С. 28-41.

5. Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 2000. 240 с.

6. Железняк Ю.Д. Довузовская подготовка специалистов физической культуры и спорта в системе непрерывного педагогического образования // Довузовская подготовка как этап развития кадровой инфраструктуры в отрасли "Физическая культура и спорт": Сб. науч. тр. / Под ред.ВВ. Кузина, Н.Н. Чеснокова, И.М. Быховской. - М.: СпортАкадемПресс, 2001.

7. Майнберг Э. Основные проблемы педагогики спорта. Вводный курс / Пер. с нем. Под ред. М.Я. Виленского, О.С. Метлушко. - М.: АспектПресс, 1995. с. 137

8. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. пособие. - М.: Издательский центр "Академия", 2001.

9. Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии и физиологии подростка. - М.: Просвещение, 1986. 80 с.

Поступила в редакцию 19.01.2009г.