РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗНЫХ ПУЛЬСОВЫХ ЗОНАХ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Коломиец Н.А.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В работе представлены результаты определения эффективности решения умственных задач при различных функциональных сдвигах в организме у ориентировщиков высокого класса. Выявлено, что снижение эффективности когнитивных процессов происходит лишь на пульсовой зоне 120-130 уд/мин, т.е. в зоне врабатывания, неспецифической пульсовой зоне для соревновательной деятельности ориентровщиков высокого класса. Наиболее высокая выявленная нами эффективность когнитивных процессов у ориентировщиков высокого класса наблюдается в пульсовой зоне свыше 170-180 уд/мин, т.е. в специфической пульсовой зоне для соревновательной деятельности ориентировщиков высокого класса.

Ключевые слова: ориентирование, когнитивные процессы, пульсовая зона, адаптация, частота сердечных сокращений.

Анотацiя. Коломiець Н.А. Результати визначення ефективностi когнiтивних процесiв на рiзних пульсових зонах орiентувальникiв високого класу. У роботi представленi результати визначення ефективностi вирiшення розумових завдань при рiзних функцiональних зрушеннях в органiзмi у орiентувальникiв високого класу. Виявлено, що зниження ефективностi когнiтивних процесiв вiдбуваеться лише на пульсовiй зонi 120-130 уд/хв., тобто в зонi впрацьовування, неспецифiчнiй пульсовiй зонi для змагальноi дiяльностi орiентувальникiв високого класу. Найбiльш висока виявлена нами ефективнiсть когнiтивних процесiв у орiентувальникiв високого класу спостерiгаеться в пульсовiй зонi понад 170-180 уд/хв., тобто в специфiчнiй пульсовiй зонi для дiяльностi змагання орiентувальникiв високого класу.

Ключовi слова: орiентування, когнiтивнi процеси, пульсова зона, адаптацiя, частота серцевих скорочень.

Annotation. Kolomiec N.A. Results of determination of efficiency of kognitiv processes on different pulse areas of orientationeres of high class. The results of determination of effective decision of mental tasks are in-process presented at different functional changes in an organism at orientationeres of high class. It is exposed, that the decline of efficiency of kognitiv process takes a place only on the pulse area of 120-130 m-1, i.e. in the area of start of work, non-specific to the pulse area for competition activity of orientationeres of high class. Most high exposed by us effective of kognitiv processes at orientationeres of high class observed in a pulse area over 170-180, in a specific pulse area for competition activity of orientationeres of high class.

Keywords: orientation, kognitiv processes, pulse area, adaptation, frequency of heart-throbs.

Введение.

Спортивное ориентирование - это вид спорта, в котором необходимо ясно мыслить на фоне предельных физических нагрузок и быстро принимать решение в необычной для современного цивилизованного человека обстановке [5,6,8]. Тренировка спортсменов-ориентировщиков имеет свои трудности и проблемы [7,9,10,11]. Они связаны не только с высокими физическими нагрузками в непредвиденной обстановке леса, но и необходимостью решать сложные интеллектуальные задачи в условиях усталости, напряженной борьбы и дефицита времени [8,9,10]. Поэтому для спортсмена-ориентировщика важны как показатели функциональной подготовленности, так и когнитивные способности [6,7,9].

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема определения эффективности когнитивных процессов при различных функциональных сдвигах в организме.

Работа выполнялась согласно Сводному плану научно-исследовательской работы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.1.9 "Теоретико-методические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса в отдельных группах видов спорта" (№ госрегистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п "Психологические, педагогические и медико-биологические средства восстановления работоспособности в спортивных играх" (№ госрегистрации 0106U011989).

Формулирование целей работы.

Цель работы - определить эффективность когнитивных процессов на разных пульсовых зонах ориентировщиков высокого класса.

Методы исследования. Исследование мыслительных процессов проводилось во время комплексного обследования в беге с непрерывной регистрацией ЧСС с помощью монитора сердечного ритма "Polar" [2,3,4].

Спортсмены решали арифметические примеры до бега и после бега на скорости, соответствующей различным пульсовым зонам [7,8,9]. Бег проводился по стандартному кругу 800 м по ровной местности в лесной зоне. Спортсменам давалось задание во время бега выйти на заданную пульсовую зону и поддерживать заданную ЧСС в течение 3-5 мин. Зона индивидуально максимальной ЧСС поддерживалась индивидуально возможное время, но не менее 1 мин. После этого проводилось тестирование оперативности мышления. Ориентировщикам предлагалось 5 примеров на сложение-вычитание двузначных чисел (табл. 2). Фиксировалось время решения задач, количество допущенных ошибок, а также точное значение ЧСС указанной зоны и точное время работы на этой ЧСС (табл. 1). Примеры подбирались по 5 для каждой пульсовой зоны. Группы примеров были примерно одинаковы по сложности и не повторялись в процессе тестирования каждого спортсмена.

Таблица 1

Образец протокола эксперимента для регистрации оперативности мышления ориентировщиков при различных функциональных состояниях

|

ФИО |

№ |

Пульсовая зона |

Время работы, мин |

Количество |

Время |

|

1 |

Состояние покоя |

- |

|||

|

2 |

120-130 уд/мин |

3-5 мин |

|||

|

3 |

150-160 уд/мин |

3-5 мин |

|||

|

4 |

170-180 уд/мин |

3-5 мин |

|||

|

5 |

ЧССмаксим. |

1-2 мин |

Таблица 2

Примеры для решения задач ориентировщиками при различных функциональных сдвигах в организме (фиксируется время решения и количество ошибок в пульсовых зонах: состояние покоя, 120-130 уд/мин, 150-160 уд/мин, 170-180 уд/мин, ЧССмаксим.)

|

15+33 |

13+35 |

99-32 |

78-9 |

|

43-24 |

29+11 |

43+25 |

23+11 |

|

60-49 |

32+13 |

23+38 |

88-32 |

|

14+54 |

65-43 |

76-54 |

76-18 |

|

64-42 |

55-35 |

65-43 |

72+12 |

|

15+77 |

32+47 |

45-32 |

55-44 |

|

88-62 |

34-13 |

89-43 |

98-79 |

|

32-25 |

59-44 |

55+45 |

95-48 |

|

34+15 |

32+68 |

54-21 |

43+15 |

Результаты исследования.

В результате определения эффективности когнитивных процессов в зависимости от функциональных сдвигов в организме у ориентировщиков высокого класса было выявлено, что время решения задач увеличивается лишь на пульсовой зоне 120-130 уд/мин (табл. 3, рис. 2,3). Так, если в состоянии покоя среднее значение времени решения задач составляет 17,67с, то в пульсовой зоне 120-130 уд/мин время решения задач составляет 29,33с (табл. 1). Однако на последующих пульсовых зонах происходит повышение скорости решения предъявляемых задач: на пульсовой зоне 150-160 уд/мин оно составляет 25,00 с, на пульсовой зоне 170-180 уд/мин оно составляет 16,67 с, при максимальной ЧСС время решения задач составляет 15,67 с. Достоверные различия времени решения задач выявлены между результатами на второй и четвертой пульсовых зонах и на второй и пятой пульсовых зонах (р<0,05) (табл. 3).

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа эффективности когнитивных процессов ориентировщиков высокого класса (n=23) на разных пульсовых зонах

|

№ |

Зона ЧСС, |

t, с |

ошибки, кол-во |

||||||

|

|

m |

σ |

р |

|

m |

σ |

р |

||

|

1 |

покой |

17,67 |

3,18 |

5,51 |

р1-2=0,082 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

р1-2=0,016 |

|

2 |

120-130 |

29,33 |

3,93 |

6,81 |

р1-5=0,5 |

1,33 |

0,33 |

0,58 |

р1-5=0,37 |

|

3 |

150-160 |

25,00 |

5,03 |

8,72 |

р1-3=0,28 |

0,67 |

0,31 |

0,56 |

р1-2=0,11 |

|

4 |

170-180 |

16,67 |

1,67 |

2,89 |

р2-4=0,041 |

0,67 |

0,34 |

0,59 |

р2-4=0,23 |

|

5 |

Макс. |

15,67 |

1,33 |

2,31 |

р2-5=0,03 |

0,33 |

0,32 |

0,57 |

р2-5=0,1 |

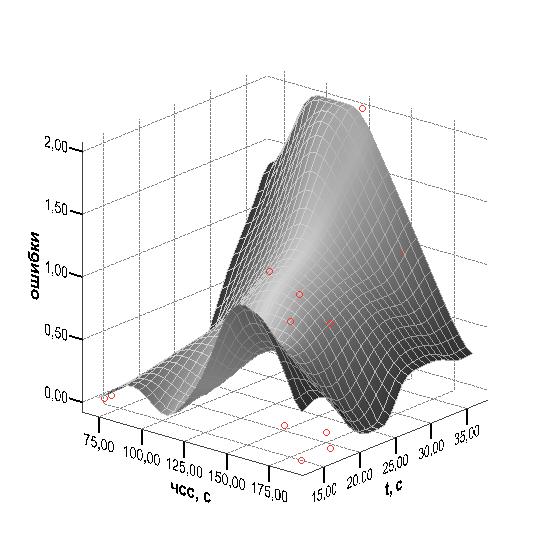

Аналогичные результаты получены по количеству совершаемых ошибок при решении задач на разных пульсовых зонах (табл. 3). В состоянии покоя количество совершаемых ошибок приближается к нулю, на пульсовой зоне 120-130 уд/мин оно наибольшее, значение ![]() составляет 1,33 и достоверно отличается от результатов, выявленных в состоянии покоя (р<0,05) (табл. 1), на последующих пульсовых зонах количество совершаемых ошибок снижается, и наименьшее количество ошибок при нагрузке оказалось на максимальной пульсовой зоне, значение

составляет 1,33 и достоверно отличается от результатов, выявленных в состоянии покоя (р<0,05) (табл. 1), на последующих пульсовых зонах количество совершаемых ошибок снижается, и наименьшее количество ошибок при нагрузке оказалось на максимальной пульсовой зоне, значение ![]() составляет 0,33 (табл. 1, рис. 2,3).

составляет 0,33 (табл. 1, рис. 2,3).

Следует отметить, что полученные нами экспериментальные результаты несколько расходятся с литературными данными, согласно которым эффективность когнитивных процессов неизменно снижается при повышении интенсивности нагрузки и увеличении функциональных сдвигов в организме (рис. 1). Полученные нами результаты экспериментальных исследований показали, что снижение эффективности когнитивных процессов происходит лишь на пульсовой зоне 120-130 уд/мин, т.е. в зоне врабатывания, неспецифической пульсовой зоне для соревновательной деятельности ориентровщиков высокого класса (наименьшее значение ЧСС, выявленное нами при прохождении соревновательной дистанции оринтровщиками высокого класса составляет 174,6 уд/мин).

Рис. 1. Взаимосвязь между функциональными сдвигами в организме и эффективностью когнитивным процессам согласно теоретическим литературным данным [7,8,9]

Наиболее высокая выявленная нами эффективность когнитивных процессов у ориентировщиков высокого класса наблюдается в пульсовой зоне свыше 170-180 уд/мин (табл. 3, рис. 1, 2), т.е. в специфической пульсовой зоне для соревновательной деятельности ориентировщиков высокого класса. В этой связи следует отметить, что фактор интенсивности нагрузки влияет на скорость и правильность принятия решений лишь на низких пульсовых зонах (до 150-160 уд/мин), а в пульсовых зонах свыше 170-180 уд/мин интенсивность нагрузки, наоборот, является фактором, стимулирующим эффективность когнитивных процессов.

Рис. 2. Время выполнения задач и количество ошибок в зависимости от функциональных сдвигов в организме у ориентировщиков высокого класса (n=23)

Полученные результаты несколько совпадают с экспериментальными данными В.В. Чешихиной [7,8,9], которая установила, что оптимальная соревновательная деятельность не снижает, а несколько повышает эффективность решения арифметических задач и качеств внимания при физической нагрузке до анаэробного порога и в фазе восстановления после нагрузки, что является следствием адаптации спортсменов к специфической работе. Таким образом, нами подтверждено наличие достаточно жестких связей между физической нагрузкой и умственной работоспособностью.

Однако, согласно данным В.В. Чешихиной [7,8,9], повышение эффективности решения умственных задач происходит лишь в пульсовой зоне до анаэробного порога. Нами же установлено, что у ориентировщиков высокого класса повышение эффективности решения умственных задач происходит в зонах на уровне и выше анаэробного порога, а в зоне 120-130 уд/мин, наоборот, происходит снижение эффективности когнитивных процессов.

Рис. 3. Зависимость времени выполнения задач и количества совершенных ошибок от функциональных сдвигов в организме у ориентировщиков высокого класса (n=23)

Полученные данные мы объясняем наличием адаптационных изменений у ориентировщиков высокого класса к функциональным сдвигам в организме при решении умственных задач, а также наличием связи между интенсивностью физических когнитивных процессов в организме [1]. Выявленные нами данные можно расценивать как новые, а также как дополнение в теорию и практику подготовки ориентировщиков и уточнение имеющихся литературных данных.

Выводы.

-

Результаты определения эффективности когнитивных процессов у ориентировщиков высокого класса показали, что время решения задач увеличивается лишь на пульсовой зоне 120-130 уд/мин, на последующих пульсовых зонах происходит повышение скорости решения предъявляемых задач. Аналогичные результаты получены по количеству совершаемых ошибок при решении задач на разных пульсовых зонах.

-

Снижение эффективности когнитивных процессов происходит лишь на пульсовой зоне 120-130 уд/мин, т.е. в зоне врабатывания, неспецифической пульсовой зоне для соревновательной деятельности ориентровщиков высокого класса.

-

Наиболее высокая выявленная нами эффективность когнитивных процессов у ориентировщиков высокого класса наблюдается в пульсовой зоне свыше 170-180 уд/мин, т.е. в специфической пульсовой зоне для соревновательной деятельности ориентировщиков высокого класса, что можно расценивать как новые данные, а также как дополнение в теорию и практику подготовки ориентировщиков и уточнение имеющихся литературных данных.

В перспективе дальнейших исследований предполагается продолжение изучения эффективности когнитивных процессов ориентировщиков на различных пульсовых зонах.

Литература:

1. Козина Ж.Л. Применение в спортивной деятельности закономерностей развития самоорганизующихся систем / Козина Ж.Л. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. - Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2007. - №1. С. 52-57.

2. Коломиец Н.А. Результаты определения влияния психофизиологических способностей на соревновательную эффективность спортсменов-ориентировщиков высокого класса / Коломиец Н.А., Козина Ж.Л. // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях / сб.статей под ред. Ермакова С.С. IV международная научная конференция, 5 февраля 2008 г. - Харьков - Белгород - Красноярск, 2008. - С. 93-95.

3. Коробейнiков Г.В. Варiабельнiсть серцевого ритму у юних борцiв з рiзним функцiональним станом нервовоi системи / Г.В. Коробейнiков, О.К. Дуднiк, Ю.А. Радченко // Педагогiка, психологiя та мед.-бiол. пробл. фiз. виховання i спорту. - 2007. - N 6. - С. 157-160.

4. Современное информационное обеспечение функциональной диагностики спортсменов / [Козина Ж.Л., Слюсарев В.Ф., Коломиец Н.А. и др.] // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // сб.статей под ред. Ермакова С.С. IV международная научная конференция, 5 февраля 2008 г. - Харьков - Белгород - Красноярск, 2008. - С. 90-93.

5. Суслов Ф.П. Закономерности проявления ориентировщиками интегральной спортивной работоспособности в связи с динамикой умственной и физической нагрузки / Суслов Ф.П., Чехишина В.В. // Теория и практика физ. культуры. - 1998. - N 8. - С. 2-4.

6. Функциональная модель спортсмена-ориентировщика на основе индивидуальных значений анаэробного порога / Борилкевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А., Ломова И.А. // Теория и практика физ. культуры. - 1999. - N 1. - С. 25-26.

7. Чешихина В.В. Режимы беговых соревновательных и тренировочных нагрузок в спортивном ориентировании для квалифицированных спортсменов : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чешихина В.В.; ВНИИФК. - М., 1990.

8. Чешихина В.В. Теоретико-методические основы взаимосвязи физической и специализированной интеллектуальной подготовки в процессе спортивной тренировки (на материале спортивного ориентирования): автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Чешихина В.В.; РГАФК. - М., 1997.

9. Чешихина В.В. Теоретико-методические основы взаимосвязи физической и специализированной интеллектуальной подготовки в процессе спортивной тренировки (на материале спортивного ориентирования): дис. ... д-ра пед. наук / Чешихина В.В.; РГАФК. - М., 1996.

10. David W. Eccles. Experts' Circumvention of Processing Limitations: An Example From the Sport of Orienteering / David W. Eccles // Military Psychology, Volume 20, Issue 1, 1, 2008, Pages S103 - S121.

11. David W. Eccles; Susanne E. Walsh; David K. Ingledew. Visual attention in orienteers at different levels of experience / David W. Eccles; Susanne E. Walsh; David K. Ingledew // Journal of Sports Sciences, Volume 24, Issue 1, 2006, Pages 77 - 87.

Поступила в редакцию 16.01.2009г.