ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ

Мунтян В.С.

Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования коэффициента эффективности технико-тактического мастерства квалифицированных спортсменов в рукопашном бое. Предложена структурная схема подготовки спортсменов по модульному принципу, позволяющая оценивать динамику уровня их подготовленности по результатам входного, оперативного, текущего, промежуточного и итогового контроля. Подчеркнуто, что суммирование результатов всех видов контроля позволяет определять индивидуальный кумулятивный показатель конкретного спортсмена.

Ключевые слова: оценка уровня подготовленности спортсменов, коэффициент эффективности, модуль, контроль, кумулятивный показатель.

Анотацiя. Мунтян В.С. Оцiнка рiвня пiдготовленостi спортсменiв в единоборствах. В статтi проводяться результати дослiджень коефiцiента ефективностi технiко-тактичного майстерства квалiфiкованих спортсменiв в рукопашному бою. Запропонована структурна схема пiдготовки спортсменiв по модульному принципу, який дозволяе оцiнювати динамiку рiвня iх пiдготовленостi по результатам вхiдного, оперативного, поточного, промiжного i пiдсумкового контролю. Пiдкреслено, що додавання результатiв всiх видiв контролю дозволяе визначити iндивiдуальний кумулятивний показник конкретного спортсмена.

Ключовi слова: оцiнка рiвня пiдготовленостi спортсменiв, коефiцiент ефективностi, модуль, контроль, кумулятивний показник.

Annotation. Muntyan V.S. Level evaluation of preparedness of athletes in combat sports. The results of research of efficiency factor of technical and tactical skills of qualified athletes in hand-to-hand fight are given in this article. There suggested a structural scheme of training athletes according to module principle which makes it possible to evaluate the development of preparedness level with due regard for results of initial, effective, current, intermediate and concluding control. it is necessary to point out that summing up of results of all kinds of control makes it possible to determine the individual cumulative index of the athlete.

Key words: level evaluation of preparedness of athletes, efficiency factor, module, control, cumulative index.

Введение.

Соревнования в системе подготовки спортсменов являются не только средством контроля уровня подготовленности, способом выявления победителя, но и важнейшим средством повышения их спортивного мастерства [4, 5].

В настоящее время все современные методики преподавания предполагают построение учебно-тренировочных дисциплин по модульному принципу. Модуль - это завершённая часть (итог) учебно-тренировочной программы, тестирования или результат выступления в соревнованиях, которая реализуется соответствующими формами и методиками учебно-тренировочного процесса [1].

Исследования в области оценки уровня подготовленности спортсменов на различных этапах подготовки является чрезвычайно актуальными. С целью определения интегрального уровня подготовленности квалифицированных спортсменов очевиден учет результатов всех видов контроля [1, 2, 7]. Чаще всего встречаются термины "оперативный", "текущий", "промежуточный" и "итоговый" контроль. Реже используется термин "входной" контроль, хотя исходными данными для исследования динамики роста результатов подготовленности спортсменов и являются показатели входного контроля.

В единоборствах невозможно показывать одинаковый результат на соревнованиях или улучшать показатели как, например, в легкой атлетике. Тем самым проведение компаративного анализа их выступлений усложняется. Уровень проявления технико-тактического мастерства в значительной степени зависит от уровня подготовленности соперника, от его манеры ведения боя и уровня психологической устойчивости. Таким образом, при оценивании уровня подготовленности спортсменов в единоборствах необходимо учитывать не только "прямую" индивидуализацию - манеру ведения боя самого спортсмена, но и "обратную" индивидуализацию - манеру ведения боя и уровень подготовленности противника [2, 6 и др.].

Исследования выполнены в соответствии с планом научно-исследовательской работы Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия" на 2006 - 2007 учебный год.

Формулирование целей работы.

Целью данного исследования является выявление наиболее оптимального варианта оценивания уровня подготовленности квалифицированных спортсменов в единоборствах.

Задачи исследования:

1. Оценить коэффициент эффективности соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов в рукопашном бое.

2. Осуществить анализ и обобщение результатов оценки уровня подготовленности в других видах учебно-воспитательного процесса с целью их экстраполяции применительно к спортивным результатам в единоборствах.

3. Разработать примерную схему оценивания уровня подготовленности спортсменов в единоборствах с использованием результатов всех видов контроля.

Организация и методы исследования. Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы, педагогические наблюдения, методы математической статистики.

Результаты исследования.

Оценка уровня технико-тактического мастерства позволила определить следующие составляющие в технической подготовленности: объем техники и степень реализации объема техники в соревновательной обстановке (соотношение тренировочного объема к соревновательному), разносторонность технической подготовленности и устойчивость к сбивающим факторам. В тактическом плане: общий объем тактики, разносторонность тактики (разнообразность атакующих, защитных, контратакующих и др. действий), рациональность тактических приемов, позволяющих добиться лучшего результата и эффективность тактики, соответствующей индивидуальным особенностям спортсмена [4, 5, 7].

Контроль соревновательной деятельности позволил выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов путем сравнения полученных результатов с запланированными, а также с показанными ранее [2, 4, 5, 6 и др.].

В таблице 1 приведены результаты исследования эффективности соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов в рукопашном бое (n = 12).

Таблица 1

Коэффициент эффективности соревновательной деятельности спортсменов

|

№№ |

Ква- |

КЭ атакующих действий |

КЭ контратакую-х действий |

КЭ защитных действий |

КЭ |

||||||||

|

Уд. рука- |

Уд. нога- |

Брос- |

Комби- |

Рука- |

Нога- |

Брос- |

Комби- |

Рука- |

Кор- |

Нога- |

|||

|

1 |

1 р. |

0,60 |

0,47 |

0 |

0,72 |

0,80 |

0,58 |

0,20 |

0,71 |

0,57 |

0,49 |

0,69 |

0,53 |

|

2 |

КМС |

0,57 |

0,57 |

0,33 |

0,76 |

0,68 |

0,63 |

0,25 |

0,73 |

0,61 |

0,52 |

0,71 |

0,58 |

|

3 |

МС |

0,38 |

0,25 |

0,73 |

0,86 |

0,83 |

0,14 |

0,72 |

0,70 |

0,65 |

0,67 |

0,56 |

0,59 |

|

4 |

КМС |

0,60 |

0,60 |

0,50 |

0,79 |

0,72 |

0,57 |

0,67 |

0,74 |

0,74 |

0,59 |

0,75 |

0,66 |

|

5 |

КМС |

0,73 |

0,70 |

0,33 |

0,72 |

0,45 |

0,69 |

0,52 |

0,79 |

0,76 |

0,65 |

0,78 |

0,65 |

|

6 |

1р. |

0,56 |

0,58 |

0,29 |

0,69 |

0,69 |

0,48 |

0,40 |

0,65 |

0,68 |

0,54 |

0,67 |

0,56 |

|

7 |

МС |

0,37 |

0,22 |

0,60 |

0,75 |

0,71 |

0,18 |

0,70 |

0,68 |

0,70 |

0,59 |

0,61 |

0,59 |

|

8 |

1р. |

0,55 |

0,56 |

0,25 |

0,78 |

0,87 |

0,54 |

0,20 |

0,73 |

0,78 |

0,63 |

0,73 |

0,60 |

|

9 |

МС |

0,35 |

0,18 |

0,70 |

0,77 |

0,74 |

0,38 |

0,73 |

0,67 |

0,72 |

0,70 |

0,58 |

0,59 |

|

10 |

МС |

0,72 |

0,69 |

0,50 |

0,83 |

0,69 |

0,47 |

0,15 |

0,78 |

0,64 |

0,67 |

0,74 |

0,63 |

|

11 |

КМС |

0,57 |

0,50 |

0,50 |

0,78 |

0,73 |

0,62 |

0,33 |

0,76 |

0,69 |

0,57 |

0,72 |

0,62 |

|

12 |

КМС |

0,32 |

0,20 |

0,67 |

0,61 |

0,69 |

0,21 |

0,69 |

0,72 |

0,71 |

0,53 |

0,68 |

0,55 |

Коэффициент эффективности (КЭ) соревновательной деятельности складывается из суммы коэффициентов эффективности атакующих, контратакующих и защитных действий [6]. КЭ атакующих действий в свою очередь складывается из КЭ атакующих действий руками, ногами, бросков, болевых и удушающих приёмов. КЭ контратакующих действий складывается из КЭ контратакующих действий руками, ногами, бросков, комбинаций. КЭ защитных действий - из КЭ защит выполненных руками (подставки, отбивы, блоки), корпусом (уклоны, нырки и др.), передвижением (шагом: назад, в сторону, назад-в сторону, вперёд-в сторону и др.).

Коэффициент эффективности определяется соотношением числа технических действий достигших цели к общему числу выполненных. Например, для оценки коэффициента эффективности соревновательной деятельности (по трём поединкам) спортсмена под № 10 (табл. 1) необходимо:

1. Оценить КЭ атакующих действий, состоящих из ударов руками, ногами, подсечек, бросков и комбинаций.

Спортсмен выполнил 29 ударов руками, из них 21 удар достиг цели.

КЭ ударов руками = ![]() 0,72;

0,72;

КЭ ударов ногами = ![]() ;

;

КЭ бросковой техники =

![]() ;

;

КЭ выполненных комбинаций =

![]()

Таким образом, КЭ атакующих действий спортсмена составляет,

КЭ = ![]()

2. Оценить КЭ контратакующих действий. С этой целью производится оценка КЭ контратакующих действий руками, ногами, бросками, комбинациями отдельно,

КЭ = ![]()

3. Оценить КЭ защитных действий =

![]()

4. Оценить КЭ соревновательной деятельности спортсмена

КЭ = ![]()

Оценка коэффициентов эффективности атакующих, контратакующих и защитных действий, а также других технических действий, применяемых спортсменами во время ведения поединка, позволяет определить манеру ведения боя конкретного спортсмена.

Индивидуальный учебно-тренировочный план спортсмена может формироваться на основе перечня содержательных модулей (микро-, мезо- и макроцикла). Например, определить нормативный тренировочный период на основе существующих стандартов учебно-тренировочного процесса и программы тренировочных занятий. Индивидуальный тренировочный план спортсмена формировать по определённому направлению с соблюдением последовательности программы тренировки и в соответствии со структурно-логической схемой подготовки спортсменов высокого класса. Реализация плана должна осуществляться исходя из потенциальных возможностей спортсмена.

Модуль это самостоятельная тема или раздел тренировочных занятий, в котором рассматривается развитие или совершенствование одного фундаментального качества или группа родственных сторон подготовленности. Разбивая программу учебно-тренировочный курса, например, макроцикла на ряд модулей необходимо осуществить "входной" контроль, который жёстко связан с содержанием, составляющей данный модуль и данную программу. Спортсмен переходит к выполнению очередного модуля только после того как освоит и совершенствует предыдущий. После освоения нескольких модулей необходимо провести текущий контроль, для определения уровня и качества выполнения программы подготовки, а предсоревновательная подготовка должна быть направлена на совершенствование ведущих качеств [1, 2, 8].

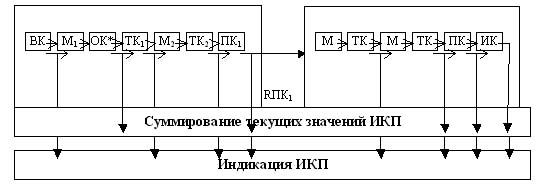

На рисунке 1 представлена структурная схема подготовки спортсменов по модульному принципу. Оценка уровня подготовленности по результатам входного, оперативного, текущего, промежуточного и итогового контроля должна осуществляться с использованием интервальной шкалы измерений. Это позволит суммировать результаты всех видов контроля и составить для каждого спортсмена индивидуальный кумулятивный показатель (ИКП), характеризующий уровень его подготовленности на данном этапе. Все виды контроля должны базироваться на разработанных методах статистического контроля качества учебно-тренировочного процесса [1, 3].

Рис. 1. Структурная схема подготовки спортсменов по модульному принципу

Примечание: ВК - входной контроль; ОК* - оперативный контроль (постоянно); ТК - текущий контроль; ПК - промежуточный контроль; ИК - итоговый контроль; М - модуль; Rвк, Rок, Rтк, Rпк, Rик - соответственно рейтинг по результатам входного, оперативного, текущего, промежуточного и итогового контроля. ИКП - индивидуальный кумулятивный показатель.

Для определения правильности выбранной учебно-тренировочной программы необходимо ввести показатели оперативной характеристики с указанием нормированного рейтинга спортсмена, а также показатели текущего и максимального рейтинга. Оперативная характеристика - это зависимость между вероятностью принятия гипотезы и качественными показателями. Идеальная оперативная характеристика "ориентирована" на граничный показатель уровня подготовленности. Реальная оперативная характеристика включает: нормированный рейтинг спортсмена, текущий рейтинг, максимальный рейтинг по модулю или по всем модулям. Каждая из оперативных характеристик "обладает" вероятностными ошибками 1-го рода (когда приемлемые методики оцениваются как несоответствующие) и 2-го рода (когда негодные методики оцениваются как подходящие).

Выводы.

Таким образом, для определения оперативной характеристики должен использоваться соответствующий закон распределения "объёмов" невыполненных заданий. Для обоснования распределения данных слабых сторон в подготовке и подготовленности спортсменов в соответствующих выборках по различным разделам подготовки должны быть проведены квалифицированные исследования, обеспечивающие получение достоверной информации, позволяющей оценить параметры соответствующих показателей.

"Модули" и в целом программы подготовки квалифицированных спортсменов должны применяться в связи с необходимостью повысить результат и качество выступления в соревнованиях, а не просто "для количества". При этом необходимо чётко сформулировать цели и задачи тренировки [1, 8 и др.].

Направление дальнейших исследований предусматривает разработку системы диагностики уровня психологической устойчивости спортсменов в единоборствах.

Литература

1. Александров Ю.А., Закорюкин В.М., Янцевич А.А. Модульный принцип подготовки специалистов и интервальная шкала оценка знаний. // Вченi записки Харкiвського гуманiтарного унiверситету "Народна украiнська академiя". - Х.: Вид-во НУА, 2005. - Т. 11. - С. 84 - 104.

2. Мунтян В.С. Оптимизация специальной подготовки в рукопашном бое с учетом индивидуальных особенностей спортсменов: Дисс. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорта. / Харьк. гос. акад. физ. культуры. - Х.:, 2006. - 195 с.

3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - М.: ВЛАДОС, 1998. - Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психол. исследование с элементами математической статистики. - 632 с.

4. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К.: Олимп. л-ра, 1997. - 583 с.

5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. - К.: Олимп. л-ра, 2004. - 808 с.

6. Романенко М.И. Бокс: Учеб. для ин-тов физ. культуры. - К.: Вища шк., 1985. - 320 с.

7. Спортивная метрология: Учеб. для ин-тов физ. культуры / В.М. Зациорский, В.Л. Уткин, М.А. Годик и др.; Под ред. В.М. Зациорского. - М.: ФиС, 1982. - 256 с.

8. Филин В.П., Семенов В.Г., Алабин В.Г. Современные методы исследований в спорте: Учеб. пособие. - Харьков: Основа, 1994. - 130 с.

Поступила в редакцию 19.11.2007г.